Dans les années 1930, l’avènement du régime nazi en Allemagne avait poussé à l’exil nombre de scientifiques, pour beaucoup d’origine juive, vers les Etats-Unis. Certains d’entre eux ont contribué à faire basculer le destin du monde, faisant du XXe siècle le « siècle américain ». La prospérité des Etats-Unis s’est fondée pour partie sur l’apport intellectuel de ces émigrés, qui ont pu s’épanouir dans un appareil universitaire lui-même inspiré du modèle allemand.

Avec le retour au pouvoir de Donald Trump, ce système de production et de transfert des connaissances est désormais fragilisé. La brutalité et la fulgurance de ses attaques contre la science ont d’abord laissé le monde académique dans un état de stupeur. Dans un contexte bien moins dramatique qu’il y a moins d’un siècle, l’heure d’une nouvelle traversée de l’Atlantique, cette fois vers l’Europe, est-elle venue ?

La France avait lancé, dès 2017, une initiative pour accueillir sur notre sol des réfugiés scientifiques, à travers le programme Pause, qui a d’ores et déjà permis de faire venir 694 chercheurs et artistes. Mais le gouvernement avait choisi de réduire de plus de moitié ses financements pour 2025, quand l’offensive trumpienne contre la recherche a été lancée, le prenant à contre-pied.

A la suite d’universités comme celle d’Aix-Marseille, puis d’organismes tels que le CNRS, qui se sont proposés pour attirer des scientifiques rebutés par l’administration Trump, le gouvernement a décidé d’accompagner ces initiatives. L’Union européenne (UE) est parvenue à la même conclusion : il est impératif, face aux Etats-Unis et à la Chine, de faire entendre une autre voix sur le respect des libertés académiques.

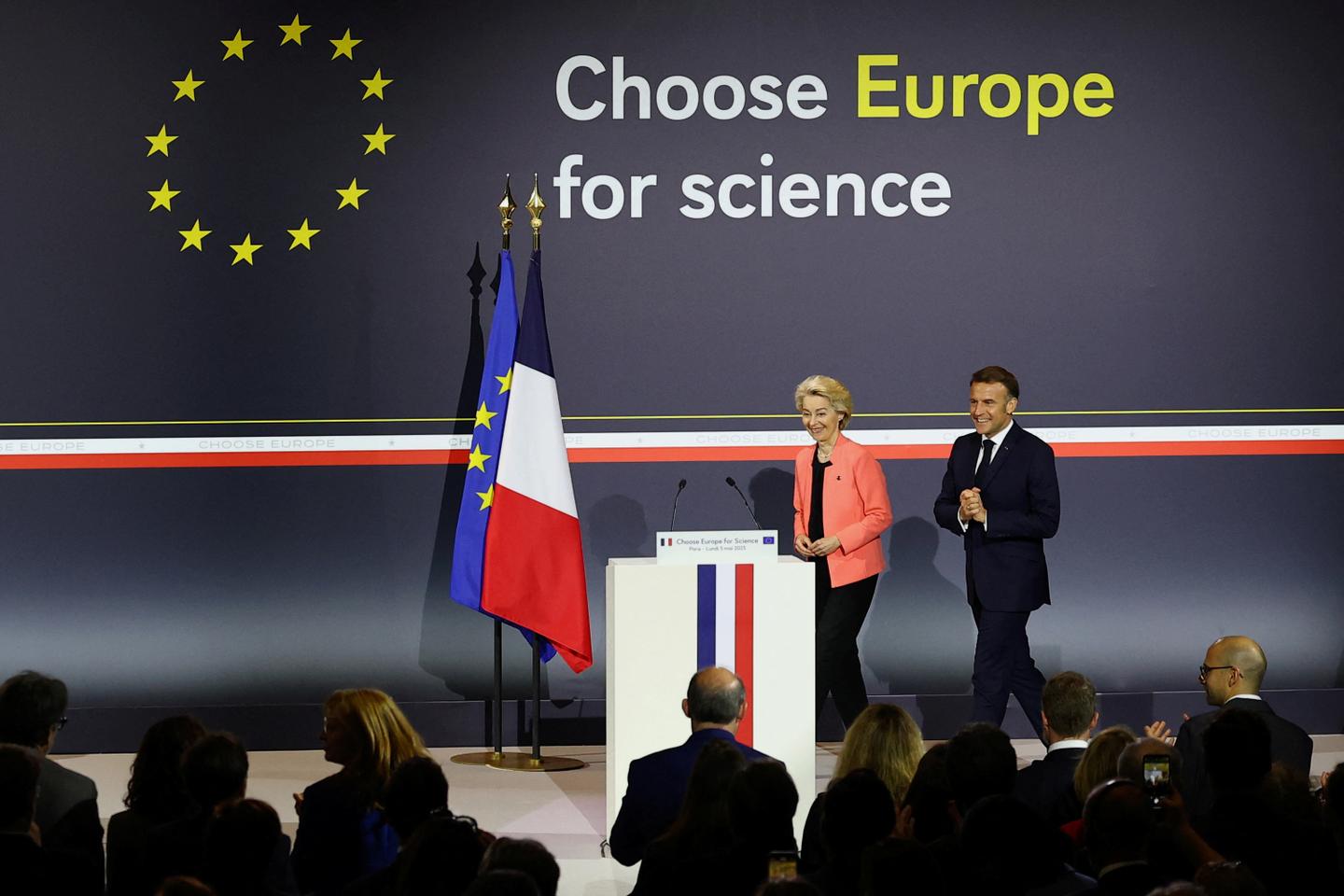

C’est le sens de « Choose Europe for Science », la conférence organisée le 5 mai à la Sorbonne. Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de 100 millions d’euros pris sur le programme d’investissement France 2030, pour soutenir ces projets d’accueil – hors Pause. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a, elle, proposé 500 millions d’euros supplémentaires pour renforcer l’attractivité européenne, et pas seulement vis-à-vis des scientifiques américains. Des décisions pour protéger et/ou dupliquer des bases de données et des infrastructures de recherche constituant des « biens communs mondiaux » – sur la santé ou le climat – devraient suivre.

On ne peut que se réjouir de ce signal de soutien à la recherche et aux libertés académiques alors qu’il y a peu ces dernières étaient attaquées par des membres du gouvernement. Mais il ne faut pas s’illusionner sur les montants en jeu par rapport aux dégâts infligés par les Etats-Unis à leur propre appareil de recherche.

En outre, ces annonces surviennent alors que le monde scientifique français a le sentiment que les réformes entreprises depuis 2017 ne sont pas à la hauteur de l’enjeu : 387 millions de crédits non affectés du budget 2025 viennent ainsi d’être annulés. Fixée il y a vingt-cinq ans à Lisbonne, l’ambition d’atteindre 3 % du PIB consacré à l’effort de recherche et développement n’est toujours pas en vue – la France était au 17e rang mondial en 2022, à 2,2 % contre 2,1 % en moyenne dans l’UE, et les Etats-Unis à 3,6 %.

« Il n’y a pas de vassalité heureuse », a martelé Emmanuel Macron le 5 mai en référence à la dépendance européenne vis-à-vis des Etats-Unis. En sortir a un coût. Ursula von der Leyen a fixé à 2030 l’objectif des 3 %. Les prochains arbitrages budgétaires européens permettront d’apprécier la sincérité de l’« appel de la Sorbonne ».