C’est l’histoire d’un homme de 55 ans adressé dans un service de neurologie. Depuis quelques jours, cet informaticien droitier est troublé par le comportement étrange de sa main gauche. Celle-ci semble lui échapper, agir de manière autonome et entre fréquemment en conflit avec la main droite.

Au quotidien, les incidents se multiplient. Lorsqu’il se lave, il remarque que sa main gauche a plus de difficulté à tenir le savon que la main droite, mais il parvient à se laver correctement grâce à cette dernière. Quand il ouvre une porte de la main droite, la main gauche le gêne. Quand il attrape son étui à lunettes, la gauche interfère à nouveau. Lorsqu’il croise ses mains derrière son dos, sa main gauche se détache plus facilement.

Cette situation suscite chez lui une grande anxiété, au point qu’il interrompt fréquemment le neurologue pour lui demander si ce comportement disparaîtra un jour.

Dans ses antécédents médicaux, on note une hypertension artérielle et un diabète de type 2 évoluant depuis au moins cinq ans.

Dyspraxie diagonistique

Ce patient présente ce qu’on appelle une dyspraxie diagonistique (de praxis, « action » en grec, et diagonistique, ce qui éthymologiquement signifie « deux agonistes »). Ce terme désigne un comportement conflictuel entre les deux mains.

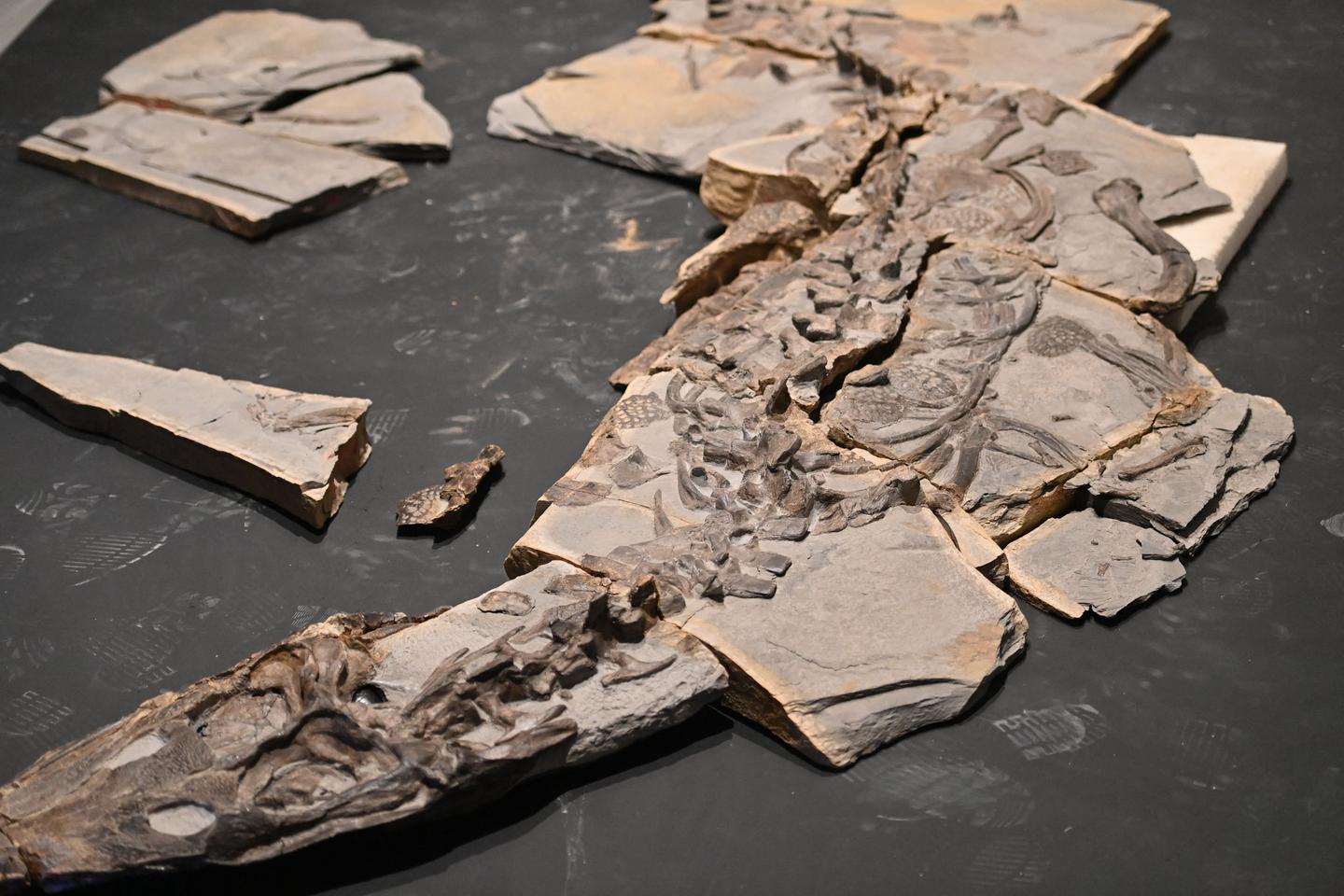

Les médecins de l’hôpital Felix Houphouet-Boigny (Abidjan), qui ont publié ce cas en avril 2025 dans l’American Journal of Case Reports, ont fait passer une IRM cérébrale à leur patient, qui a révélé des anomalies en rapport avec un infarctus relativement récent du corps calleux. Celui-ci est constitué d’un très grand nombre de fibres de substance blanche qui forment un pont reliant entre eux les hémisphères droit et gauche du cerveau et permettent le passage de l’information d’un côté à l’autre.

Le diagnostic retenu est celui de syndrome de la main étrangère, de type dyspraxie diagonistique, secondaire à un infarctus du corps calleux.

Le syndrome de la main étrangère (alien hand syndrome, en anglais) est un trouble neurologique caractérisé par les mouvements involontaires et autonomes d’une main, souvent associés à un sentiment de dépossession et de perte de contrôle du membre atteint.

La prise en charge médicale du patient a été celle d’un accident vasculaire cérébral lié à un défaut de perfusion (AVC ischémique). Vingt et un jours après le début de l’AVC, le patient constate une nette amélioration : la main gauche le gêne moins et le comportement conflictuel entre les deux mains disparaît. Cependant, lorsqu’il doit choisir entre deux actions opposées, il peine à initier le geste adéquat.

Dissociation entre l’intention volontaire et l’action motrice

En 2024, un cas, rapporté dans la revue Medicine, illustre bien la réalité vécue par les patients confrontés à ce trouble neurologique déroutant. Il concerne un homme de 54 ans, ingénieur informaticien. Adressé en neurologie pour des mouvements involontaires et incontrôlés de sa main gauche, il décrit une main qui agit contrairement à ses intentions et interfère avec les gestes quotidiens qui nécessitent une coordination des deux mains.

Lorsque sa main droite accomplit une action précise, comme boutonner une chemise ou utiliser des couverts, la gauche surgit de manière intempestive, saisit des objets ou les relâche brutalement. Ces intrusions, totalement indépendantes de sa volonté, provoquent chez lui surprise et frustration.

À l’examen, la force et la coordination de la main droite sont normales. La main gauche, en revanche, présente une force variable et des prises inappropriées, tantôt trop lâches, tantôt excessives.

Lors d’évaluations spécifiques, des mouvements en miroir apparaissent : la main gauche reproduit parfois involontairement les mouvements de la main droite. De plus, le patient peine à reconnaître le reflet de sa main dans un miroir comme étant sa propre main. Il présente ce que les neurologues dénomment une agnosie visuelle en miroir.

Par ailleurs, les tâches de coordination et les activités impliquant l’usage des deux mains, comme le tapotement alterné ou des gestes complexes, révèlent une difficulté à synchroniser les actions de la main gauche avec celles nécessaires à la réalisation de ces actions. Ce tableau clinique est caractéristique d’un syndrome de la main étrangère.

Les médecins instaurent un traitement pharmacologique (lévétiracétam) destiné à atténuer la fréquence et l’intensité des mouvements parasites. En parallèle, le patient bénéficie d’une thérapie comportementale et cognitive, visant à restaurer un certain contrôle et à réduire l’impact émotionnel de cette main rebelle.

Au fil des mois, une amélioration progressive de la qualité de vie est notée. Les évaluations cliniques montrent une diminution des mouvements involontaires et de ceux en miroir, permettant une meilleure coordination des deux mains dans les gestes du quotidien. Le patient retrouve une capacité accrue à réaliser les activités nécessitant une action bilatérale. Sur le plan personnel, il exprime un regain de confiance, une réduction de la frustration et le sentiment réconfortant que l’équipe médicale a su entendre non seulement la dimension neurologique de son trouble, mais aussi sa charge émotionnelle.

Un syndrome qui peut parfois aussi affecter une jambe

Si ce syndrome touche le plus souvent le membre supérieur, en particulier la main, il peut, dans de rares cas, également affecter le membre inférieur, comme l’atteste un cas décrit dans la revue Cureus en 2024. Le patient en question est un homme de 70 ans, vivant avec un diabète non équilibré, qui se présente aux urgences avec une hémiplégie gauche évoluant depuis environ cinq heures. L’imagerie révèle un AVC touchant l’artère cérébrale moyenne droite.

À l’interrogatoire, la famille précise que ce patient présente depuis trois à quatre jours des mouvements anormaux, rapides et brusques, de son bras gauche. Ces mouvements incontrôlables s’exercent principalement vers le haut, notamment lorsqu’il tente de saisir un objet. Ils affectent aussi sa jambe gauche et se manifestent parfois la nuit par des gestes involontaires qui provoquent des coups portés à son épouse pendant son sommeil.

Le patient confirme que ces mouvements durent depuis environ une semaine et qu’il n’a aucun contrôle sur eux. Ils surviennent de manière inopinée, que ce soit au repos ou lors de mouvements volontaires, et entraînent des déplacements incontrôlés de son bras dans différentes directions.

À ce jour, on ne dénombre dans la littérature médicale que six cas de syndrome de la jambe étrangère (alien leg syndrome), associés le plus souvent à des AVC, à une pathologie neurodégénérative (maladie de Creutzfeldt-Jakob).

Ce cas est atypique dans la mesure où les symptômes du syndrome de la main étrangère ont précédé, et non suivi, la faiblesse motrice habituellement associée à l’AVC. Cette présentation clinique a conduit à une méprise initiale, la famille considérant à tort ces mouvements comme volontaires.

Un syndrome décrit en 1908 et dénommé en 1972

Ce syndrome a été initialement décrit en 1908 par le psychiatre allemand Kurt Goldstein. L’expression « syndrome de la main étrangère » est cependant apparue en 1972, lorsque Serge Brion et Charles-Pierre Jedynak ont observé trois patients porteurs de tumeurs localisées au corps calleux, incapables de reconnaître l’une de leurs mains quand celle-ci était placée dans leur dos, donc hors du champ visuel.

Brion et Jedynak décrivent dans la Revue Neurologique le phénomène de la main étrangère en ces termes : « lorsque l’on fait saisir à un patient callosotomisé [qui a subi une résection chirurgicale du corps calleux, structure reliant les deux hémisphères cérébraux] sa main droite par sa main gauche en l’absence de contrôle visuel, il ne peut dénommer ce qu’il tient. Dans la situation inverse, la main gauche étant tenue par la main droite, le patient reconnaît qu’il s’agit d’une main, mais nie qu’elle lui appartient ».

Ce syndrome s’accompagne d’une impression d’étrangeté d’un membre supérieur avec le sentiment de posséder un membre supplémentaire indépendant.

Un syndrome popularisé dans le film Docteur Folamour

Depuis, le terme alien hand a été étendu par les auteurs anglo-saxons à tout phénomène moteur involontaire, non contrôlé, non stéréotypé et non rythmique, affectant une main chez un patient conscient du caractère anormal de ces mouvements. Certains auteurs parlent même de « main capricieuse ».

Le syndrome de la main étrangère a été popularisé dans le film Docteur Folamour de Stanley Kubrick (1964) où le personnage, interprété par Peter Sellers, ne peut s’empêcher de faire le salut nazi.

Source d’anxiété et de stress

Le syndrome de la main étrangère peut être une source d’anxiété et de stress chez les patients. La main incontrôlée prend parfois un caractère si étrange qu’elle suscite des interprétations alarmantes et des descriptions saisissantes. Certains patients déclarent : « Mon bras était possédé par le diable », « Ma main gauche ne m’appartenait pas, elle appartenait à mon petit-fils », ou encore « Ma main était contrôlée par quelqu’un d’autre que moi, mes deux mains étaient toujours en conflit lors des tâches bimanuelles ». D’autres individus qualifient leur

membre affecté de « stupide, indiscret, irréfléchi, inutile et incontrôlable ». Beaucoup expriment un sentiment profond de perte de contrôle et de dépossession, décrivant leur main comme ayant « sa propre volonté ».

Dans certains cas, le membre supérieur a tendance à rester en l’air, en lévitation, ce que le patient décrit ainsi : « mon bras se lève tout seul, comme une marionnette, tandis que mon bras droit refuse de m’obéir, je ne pouvais pas le contrôler ». Ces paroles traduisent parfaitement la détresse et la confusion provoquées par ce syndrome totalement déroutant.

Trois formes anatomo-cliniques

Le phénomène de la main étrangère peut survenir en cas de maladie cérébrale. Plus rarement, il précède l’apparition de la pathologie. On distingue trois formes du syndrome de la main étrangère en fonction des lésions anatomiques cérébrales associées : la forme frontale, la forme calleuse et la variante postérieure.

La forme frontale du syndrome de la main étrangère survient le plus souvent suite à un AVC, parfois d’une tumeur. Elle peut notamment apparaître suite à une lésion touchant l’aire motrice supplémentaire (SMA), une région du lobe frontal jouant un rôle clé dans la préparation et la coordination des mouvements. Elle intervient notamment lorsqu’on exécute des gestes complexes ou planifiés à l’avance. Cette aire est en étroite communication avec d’autres régions du cerveau impliquées dans le contrôle du mouvement, ainsi qu’avec son équivalent situé dans l’autre hémisphère. Cette région agit pour empêcher que les mouvements des membres des deux côtés du corps ne se produisent en même temps de façon désordonnée, en exerçant une sorte de frein sur l’activité motrice des deux hémisphères du cerveau. Lorsqu’elle est endommagée, ce frein ne fonctionne plus : le cortex moteur, libéré de ce contrôle inhibiteur, se met à déclencher des mouvements inappropriés et incontrôlables, comme si la main échappait à la volonté de la personne.

La forme frontale peut aussi être associée à une lésion du gyrus cingulaire. Cette région, située sur la face médiale des hémisphères, au-dessus du corps calleux, serait impliquée dans les comportements moteurs compulsifs et dirigés vers un but. Cette forme affecte généralement la main dominante et se caractérise par des mouvements moteurs réflexes, désinhibés, difficiles à contrôler : agrippement impulsif, « aimantation » de la main vers des objets, manipulation compulsive et utilisation inappropriée d’objets.

Comme son nom l’indique, la forme calleuse du syndrome de la main étrangère résulte de lésions du corps calleux, structure qui relie les deux hémisphères cérébraux. Elle est souvent causée par des interventions neurochirurgicales (impliquant une section du corps calleux), des hémorragies ou des infarctus, rarement une tumeur. Elle affecte généralement la main non dominante et se caractérise par un conflit inter-manuel marqué, la main affectée s’opposant

fréquemment aux actions de la main dominante lors de tâches coordonnées.

Les patients peuvent par exemple voir leur main non dominante saisir ou repousser des objets que la main dominante essaie d’attraper, ou encore « lutter » entre elles lors de gestes quotidiens.

Cette forme s’accompagne d’autres symptômes liés à la déconnexion du corps calleux : apraxie (difficulté à réaliser des gestes appris), agraphie (trouble de l’écriture) ou encore anomie tactile, caractérisé par une incapacité de dénommer des objets explorés tactilement de la main.

Cette désorganisation résulte principalement du fait que la communication normale entre les deux hémisphères est perturbée par une lésion du corps calleux. En conséquence, la main affectée ne peut pas réaliser correctement les gestes que la personne veut exécuter alors que l’autre agit automatiquement sans que la personne puisse la contrôler.

La forme postérieure de ce syndrome touche principalement la main non dominante. Elle peut résulter de lésions situées dans le thalamus, le lobe pariétal ou occipital. Les causes les plus fréquentes incluent les accidents vasculaires cérébraux et des maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou le syndrome corticobasal, provoqué par la perte de neurones du cortex et d’une région de la base du cerveau (noyaux gris centraux).

Cliniquement, la variante postérieure se caractérise par une sensation d’étrangeté ou d’aliénation vis-à-vis du membre atteint, souvent associée à une ataxie sensitive, c’est-à-dire à une incapacité à situer correctement son membre dans l’espace du fait d’une altération des informations sensorielles.

Il arrive que le bras se lève involontairement ou se maintienne dans cette position. Cette lévitation peut être déclenchée par des situations spécifiques, telles que la marche, la toux ou un bruit soudain. Dans certains cas, la main tend à se soustraire spontanément, comme si elle cherchait à éviter les stimulations.

La forme postérieure s’accompagne fréquemment d’autres signes neurologiques, sensitifs et visuels, qui aggravent le sentiment d’aliénation du membre.

Enfin, il existe des formes mixtes du syndrome de la main étrangère, associant les caractéristiques des variantes callosale et postérieure. La main non dominante peut agir en conflit avec l’autre main, tout en donnant une impression d’étrangeté et parfois présenter une perte de sensation sensitive. Les formes mixtes témoignent de la complexité des mécanismes pathophysiologiques responsables de ce syndrome.

En résumé, le syndrome de la main étrangère peut suivre, plus rarement précéder, l’apparition d’une pathologie cérébrale. Il est associé à diverses lésions cérébrales, notamment les AVC, en particulier ceux touchant l’artère cérébrale antérieure, des tumeurs et des maladies neurodégénératives comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la maladie d’Alzheimer ou le syndrome corticobasal.

Pas de traitement spécifique

Il n’existe actuellement aucun traitement spécifique. La prise en charge repose principalement sur des interventions combinant les traitements pharmacologiques, les thérapies cognitivo-comportementales et la rééducation.

Parmi les médicaments utilisés, le clonazépam, le lévétiracétam et les injections de toxine botulique ont parfois montré une certaine efficacité pour réduire les mouvements involontaires, mais les données restent limitées.

Les approches non médicamenteuses incluent l’éducation du patient et de son entourage sur la nature du trouble, les stratégies de distraction pour occuper la main affectée, les thérapies cognitivo-comportementales, ainsi que des techniques de visualisation et de planification motrice. Ces méthodes visent à améliorer le contrôle fonctionnel du membre et réduire l’impact émotionnel, notamment l’anxiété et la peur, souvent importantes chez ces patients.

La rééducation est centrée sur l’identification précise des déficits fonctionnels et

l’adaptation personnalisée des exercices, en privilégiant une approche multidisciplinaire associant neurologues, kinésithérapeutes, psychologues et psychiatres.

Malgré plus d’un siècle d’observations, l’énigmatique syndrome de la main étrangère est encore loin d’avoir livré ses secrets. Sa grande variabilité clinique, liée aux mécanismes de déconnexion et aux lésions sous-jacentes, en fait un véritable puzzle neurologique.

L’imagerie cérébrale et le suivi neuropsychologique à long terme devraient permettre d’en apprendre davantage sur ce phénomène aussi rare que fascinant. Mais sans doute faudra-t-il se montrer patient avant que la recherche en neurosciences parvienne à prendre la main sur cet énigmatique syndrome.

Pour en savoir plus :

Kouassi LK, Essoin-De Souza ANT, Beuseize RAM, Abbé SA. Late Detection of Corpus Callosum Infarction in a 55-Year-Old : Insights from Alien Hand Syndrome. Am J Case Rep. 2025 Apr 28 ;26 :e947514. doi : 10.12659/AJCR.947514

Lueg G, Kleffner I, Hobert MA. Alien Limb Phenomenon and Ideomotor Apraxia as Early Indicators of Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease. Mov Disord Clin Pract. 2025 Apr 4. doi : 10.1002/mdc3.70070

Manea MC, Iliuta FP, Manea M, et al. Alien hand syndrome : Pathophysiology, semiology and differential diagnosis with psychiatric disorders (Review). Biomed Rep. 2024 Mar 11 ;20(5) :74. doi : 10.3892/br.2024.1762

David LK, Komoni EE. Alien limb syndrome – A systematic literature review of rehabilitation strategies. Eur J Anat. 2024 ;28(6) :773-780. doi : 10.52083/HLLD8215

Dmitriew C, Hemy A, Singh RJ. Transient Alien Hand Syndrome : Thinking Beyond Neurodegeneration. Can J Neurol Sci. 2024 Mar ;51(2) :305-307. doi : 10.1017/cjn.2022.348

Nahas NE, Maged M, Kenawy FF. Right-sided alien hand in acute parietal infarction : A case report. Egypt J Neurol Psychiatry Neurosurg. 2024 Feb ;60 :33. doi : 10.1186/s41983-024-00812-0

Elendu C, Amaechi DC, Elendu TC. Alien hand syndrome : A peculiar case report. Medicine : Case Reports Study Protocols. 2024 Jan ;5(1) : 00310. doi : 10.1097/MD9.0000000000000310

Rashwan G, Elagha S, Aldaham T, Thomas L. Alien Hand Syndrome Unveiled in a Patient With Right Middle Cerebral Artery Stroke. Cureus. 2024 Jan 19 ;16(1) :e52552. doi : 10.7759/cureus.52552

Ma Y, Liu Y, Yan X, Ouyang Y. Alien hand syndrome, a rare presentation of corpus callosum and cingulate infarction. J Neurol Sci. 2023 Sep 15 ;452 :120739. doi : 10.1016/j.jns.2023.120739

Sen M, Moncayo JA, Kelley MA, et al. The Alien Limb Phenomenon in Creutzfeldt-Jakob Disease : A Systematic Review of Case Reports. Cureus. 2022 Jul 19 ;14(7) :e27029. doi : 10.7759/cureus.27029

Le K, Zhang C, Greisman L. Alien hand syndrome – a rare presentation of stroke. J Community Hosp Intern Med Perspect. 2020 May 21 ;10(2) :149-150. doi : 10.1080/20009666.2020.1756610

Gao X, Li B, Chu W, Sun X, Sun C. Alien hand syndrome following corpus callosum infarction : A case report and review of the literature. Exp Ther Med. 2016 Oct ;12(4) :2129-2135. doi : 10.3892/etm.2016.3608

Hassan A, Josephs KA. Alien Hand Syndrome. Curr Neurol Neurosci Rep. 2016 Aug ;16(8) :73. doi : 10.1007/s11910-016-0676-z

Sarva H, Deik A, Severt WL. Pathophysiology and treatment of alien hand syndrome. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y). 2014 Dec 5 ;4 :241. doi : 10.7916/D8VX0F48

Kuate Tegueu C, Garrigues G, Charif M, et al. Main étrangère révélatrice d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob. Rev Neurol (Paris). 2010 Mar ;166(3):346-9. doi : 10.1016/j.neurol.2009.05.017

Billard T, Osseby GV, Minier D, et al. Le syndrome de la main étrangère par infarctus du corps calleux. Rev Neurol (Paris). 2004 ;160(5, Part1) :563-567. doi : 10.1016/S0035-3787(04)70987-X

LIRE aussi : Quand la main droite vient contrecarrer l’action de la main gauche. Voire l’inverse !