L’annonce est tombée, jeudi 1er mai, dans un court communiqué publié sur le site Internet de la Fédération anglaise de football (FA) : à compter du 1er juin, les femmes transgenres ne pourront plus jouer dans les équipes féminines. Une décision qui fait écho à celle prise, la veille, par son homologue écossaise, bannissant les joueuses concernées au-delà de 13 ans.

Cette mesure s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt de la Cour suprême du Royaume-Uni du 16 avril, selon lequel une femme est définie par son sexe biologique. « Il s’agit d’un sujet complexe et notre position a toujours été que s’il y avait un changement substantiel dans la loi, la science, ou le fonctionnement de la politique dans le football amateur, nous réexaminerions [notre règlement] et [le] modifierions si nécessaire », justifie la FA.

« Nous comprenons que cela sera difficile pour les personnes qui veulent simplement pratiquer le sport qu’elles aiment, selon le genre auquel elles s’identifient », reconnaît la FA. Et l’instance d’ajouter qu’elle va désormais prendre contact avec les footballeuses concernées « pour leur expliquer les changements et la manière dont elles peuvent rester impliquées dans le jeu ».

De son côté, la Scottish FA « fournira des conseils sur la mise en œuvre de la politique actualisée, y compris sur les possibilités de participation appropriées pour les personnes transgenres, avant que la politique n’entre en vigueur au début de la nouvelle saison ».

A ce jour, aucune formation professionnelle en Angleterre ou en Ecosse n’a dit compter dans ses rangs de joueuses transgenres, mais elles seraient une vingtaine au niveau amateur.

Un sujet au centre des débats

Les fédérations de rugby, de cricket ou encore d’athlétisme britanniques interdisent déjà à ces sportives de concourir dans les catégories féminines. Celles-ci estiment que cela introduit un avantage physique, et donc une forme d’iniquité entre les participants, ce qui n’a jamais été formellement tranché par la science.

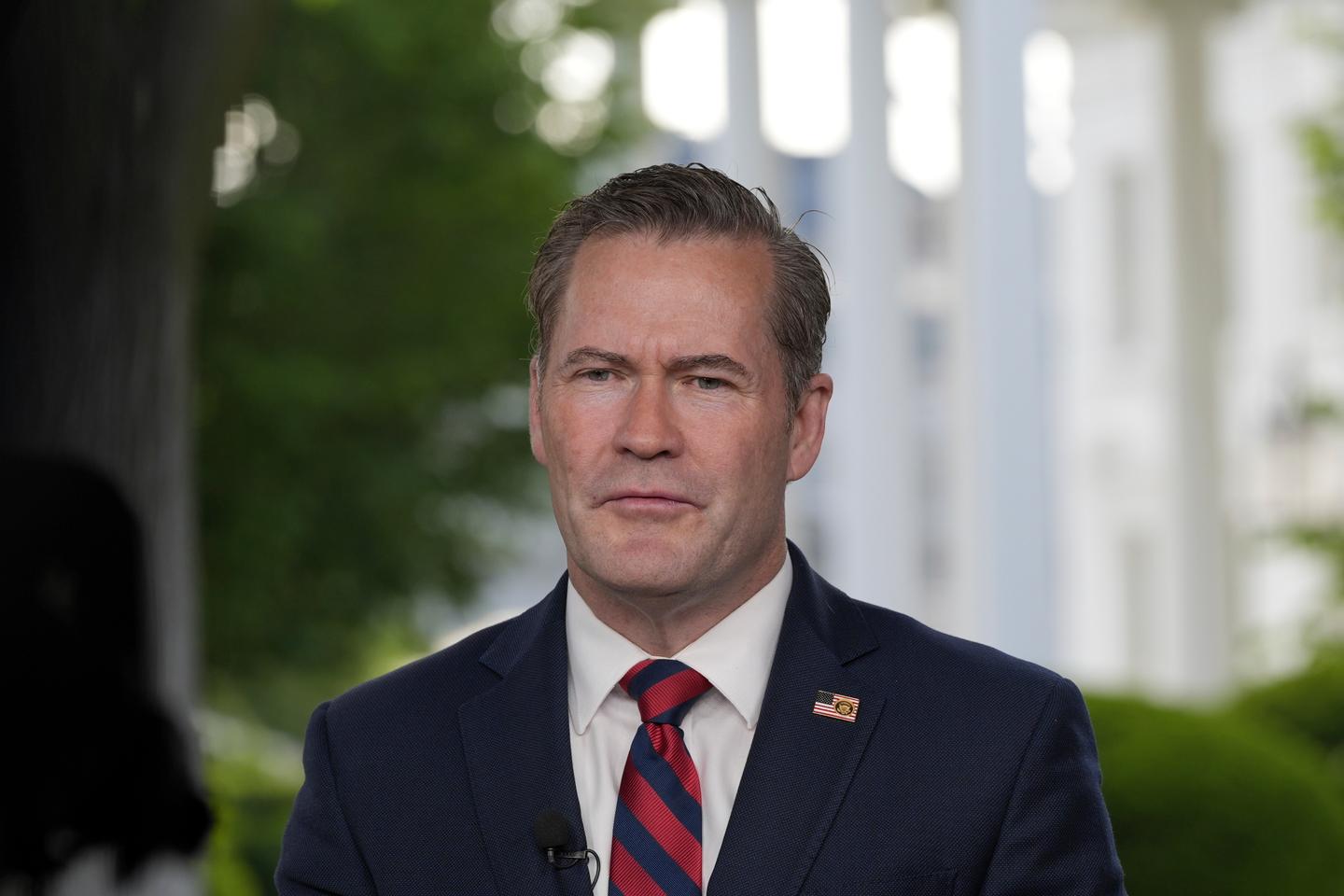

Ce sujet s’est invité au centre des débats avec le retour au pouvoir de Donald Trump aux Etats-Unis. Le chef de file du mouvement MAGA (Make America Great Again, « rendre sa grandeur à l’Amérique ») a fait du combat contre les personnes transgenres l’un des axes de sa politique, à grand renfort de décrets, dont celui du 5 février intitulé « Keeping Men out of Women’s Sports ». Le sujet fut même l’un des débats principaux lors de la campagne pour la succession de Thomas Bach à la tête du Comité international olympique (CIO), à la fin de mars.

L’arrêt de la Cour suprême du Royaume-Uni fait suite à une longue polémique sur la manière dont les droits basés sur le sexe sont appliqués dans le cadre d’une loi adoptée en 2010 outre-Manche. Les cinq juges avaient été invités à se prononcer sur ce que ladite loi entendait par « sexe » : biologique ou « certifié », tel que défini par la loi de 2004 sur la reconnaissance du genre ? Avant, donc, de trancher de manière unanime en faveur de la première option.

Newsletter

« Sport »

Enquêtes, reportages, analyses : l’actualité du sport dans votre boîte e-mail chaque samedi

S’inscrire

En rendant le verdict, Lord Hodge, le vice-président de la Cour, avait insisté : « Nous déconseillons de lire cet arrêt comme un triomphe d’un ou de plusieurs groupes de notre société au détriment d’un autre. Ce n’est pas le cas. »

Plusieurs associations LGBTQIA+ craignaient, avant le jugement, que les femmes transgenres ne puissent plus accéder à certains lieux. Dans leur décision, les magistrats de la plus haute instance judiciaire britannique ont estimé qu’il était légal d’exclure ces dernières de certains espaces réservés aux femmes, si cela est considéré comme « proportionné ».