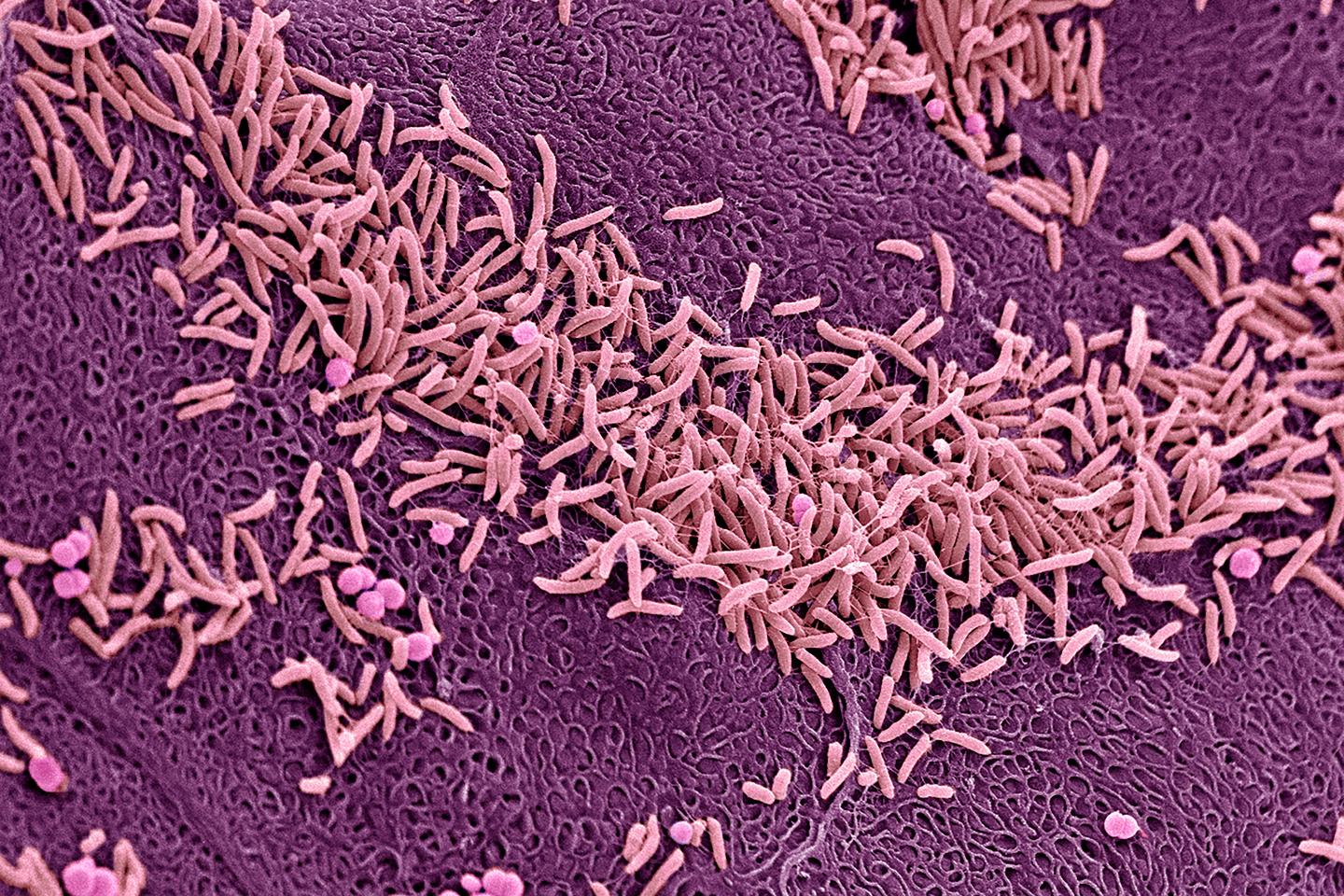

Si le microbiote intestinal est maintenant bien identifié par le grand public, notamment pour ses interactions avec un grand nombre de maladies, son cousin vaginal est, lui, resté dans l’ombre. Or, le microbiote uro-génital représente quelque 9 % du microbiote humain – qui comprend aussi les microbiotes oral, cutané, ou encore respiratoire. Cette méconnaissance, ou désintérêt relatif, touche également le monde des chercheurs. En 2024, environ 3 400 articles portant sur le microbiote vaginal ont été recensés dans la base de données Web of Science, contre plus de 110 000 pour le microbiote intestinal. En 2010, il ne dépassaient pas la cinquantaine (803 pour le microbiote intestinal). En 2010, ils ne dépassaient pas la trentaine (500 pour le microbiote intestinal). Un retard qui s’explique en partie par les tabous persistants autour de la santé génitale féminine et aussi par un biais masculin encore prégnant de la recherche.

« Les liens entre microbiote vaginal et santé sont pourtant très forts – infections sexuellement transmissibles, fertilité, bien-être général », soulignent Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS et directeur de l’équipe écologie et évolution de la santé du Centre interdisciplinaire de recherche en biologie (CIRB) au Collège de France, à Paris, et la chercheuse en épidémiologie et en microbiologie fondamentale Jeanne Tamarelle (université de Lausanne). Dans un article commun, à paraître dans Médecine/Sciences, les deux scientifiques insistent sur la nécessité de « développer des approches de prévention et de soin, sans pour autant tomber dans une pathologisation excessive ». A l’instar de nombreuses femmes, Jeanne Tamarelle, qui a fait sa thèse sur Chlamydia trachomatis, se dit confrontée au manque d’informations scientifiques sur ce microbiote et au peu d’options thérapeutiques.

Il vous reste 90.42% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.