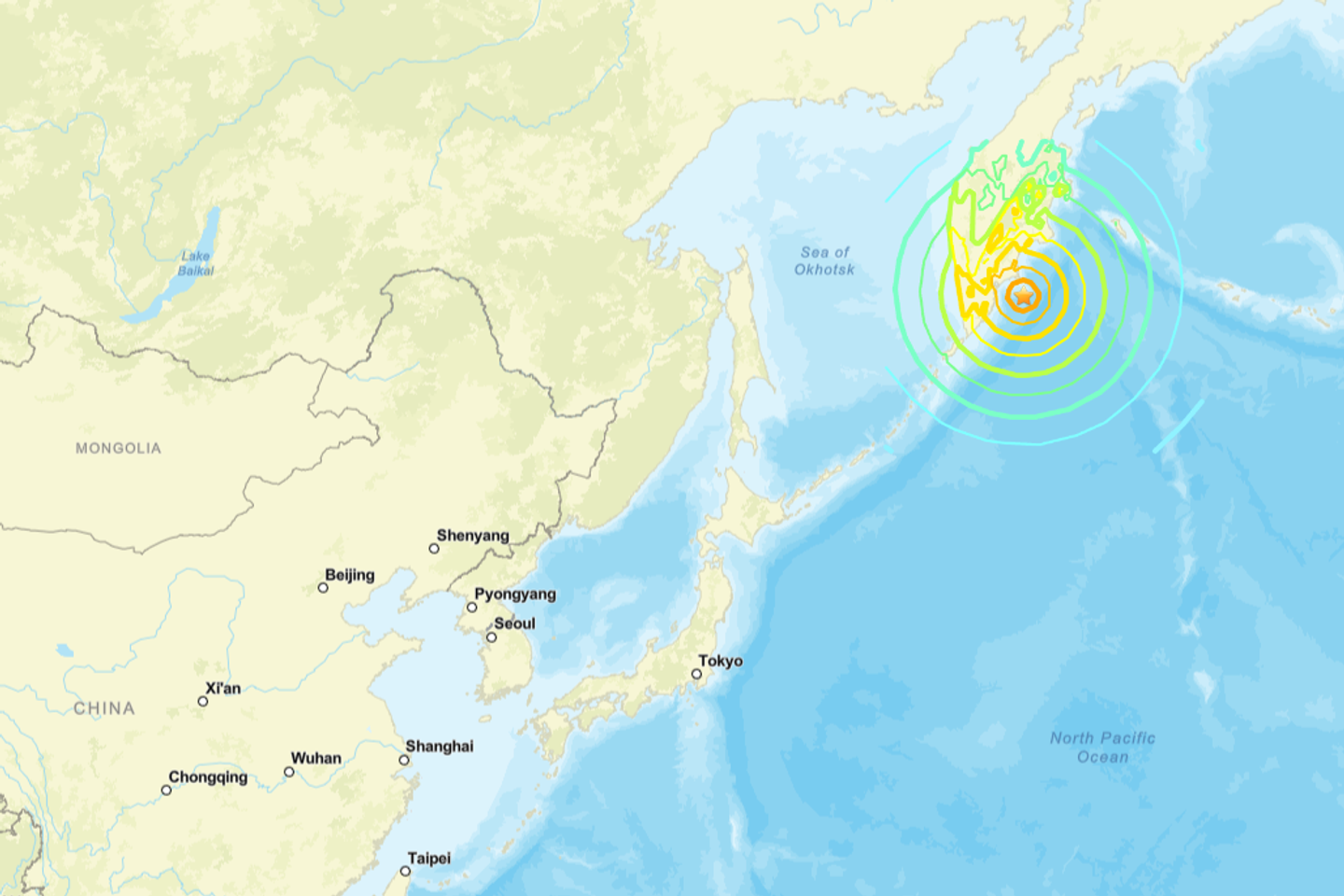

Vers 7 000 mètres d’altitude, la voie népalaise de l’Everest bute sur un mur qui s’élève d’un jet jusqu’au col Sud, 1 000 mètres plus haut. On l’appelle la « face du Lhotse », du nom du grand voisin de l’Everest, 4e sommet du monde, à 8 516 mètres. Dans cette pente régulière, assez inclinée pour qu’une glissade ait des conséquences dramatiques, l’industrie de l’Everest donne chaque printemps le spectacle de son efficacité : des chapelets de petites silhouettes, parfaitement alignées sur les cordes fixes auxquelles elles sont accrochées, montent vers les tentes du camp III, rangées comme au camping ; mécanique des corps dans l’effort, régularité, organisation, masque à oxygène et assistance d’un sherpa pour la quasi-totalité des clients.

La face du Lhotse regarde vers l’ouest. Il y fait glacial ce matin du 27 avril 2013, quand le rideau s’ouvre sur le premier acte d’un West Side Story d’altitude.

Ce jour-là, il n’y a pas foule sur la face. La saison commence à peine. Une quinzaine de sherpas sont au travail pour poser les cordes fixes et une seule tente se perd dans l’immensité. Trois petits points se déplacent rapidement. Ces électrons libres sont deux alpinistes professionnels, l’Italien Simone Moro et le Suisse Ueli Steck, accompagnés d’un photographe anglais, Jonathan Griffith. Ils grimpent avec aisance, sans corde, sur la pente de glace, pour rejoindre leur tente et s’acclimater en vue d’un projet ambitieux : l’Everest par l’arête ouest, sans sherpa ni oxygène ni cordes fixes, le Graal du « style alpin ».

Les trois se tiennent à l’écart du groupe de travailleurs d’altitude, mais pour rejoindre leur tente, ils doivent traverser les cordes. On les interpelle : « Qu’est-ce que vous foutez là ? »

Un glaçon vole, l’étincelle.

Il vous reste 90.64% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.