Selon Philippe Aghion, « Prix Nobel d’économie » 2025, recherche et innovation stimulent la compétitivité économique. Dans le champ médical, elles sont à l’origine des thérapies innovantes. Le vaccin contre le Covid-19, fondé sur l’étude des ARN messagers, l’illustre : face à des maladies sans thérapie satisfaisante, une recherche fondamentale puissante peut se traduire en traitements par l’action des entreprises, de la start-up à la Big Pharma. Ces développements industriels nécessitent aussi de l’audace et des financements.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la France consacre 2,22 % de son produit intérieur brut (PIB) à la branche recherche et développement (R&D), loin derrière l’Allemagne (3,13 %) ou la Corée du Sud (5,21 %). Cette faiblesse rend la recherche moins compétitive, technologiquement et humainement. La mobilité internationale est la règle, et nombre de jeunes chercheurs formés en France n’envisagent plus d’y faire carrière. Hélas, la faiblesse du financement public est amplifiée par un investissement privé lui-même timoré. Les chiffres de l’OCDE soulignent cette double réalité.

Pressions de productivité

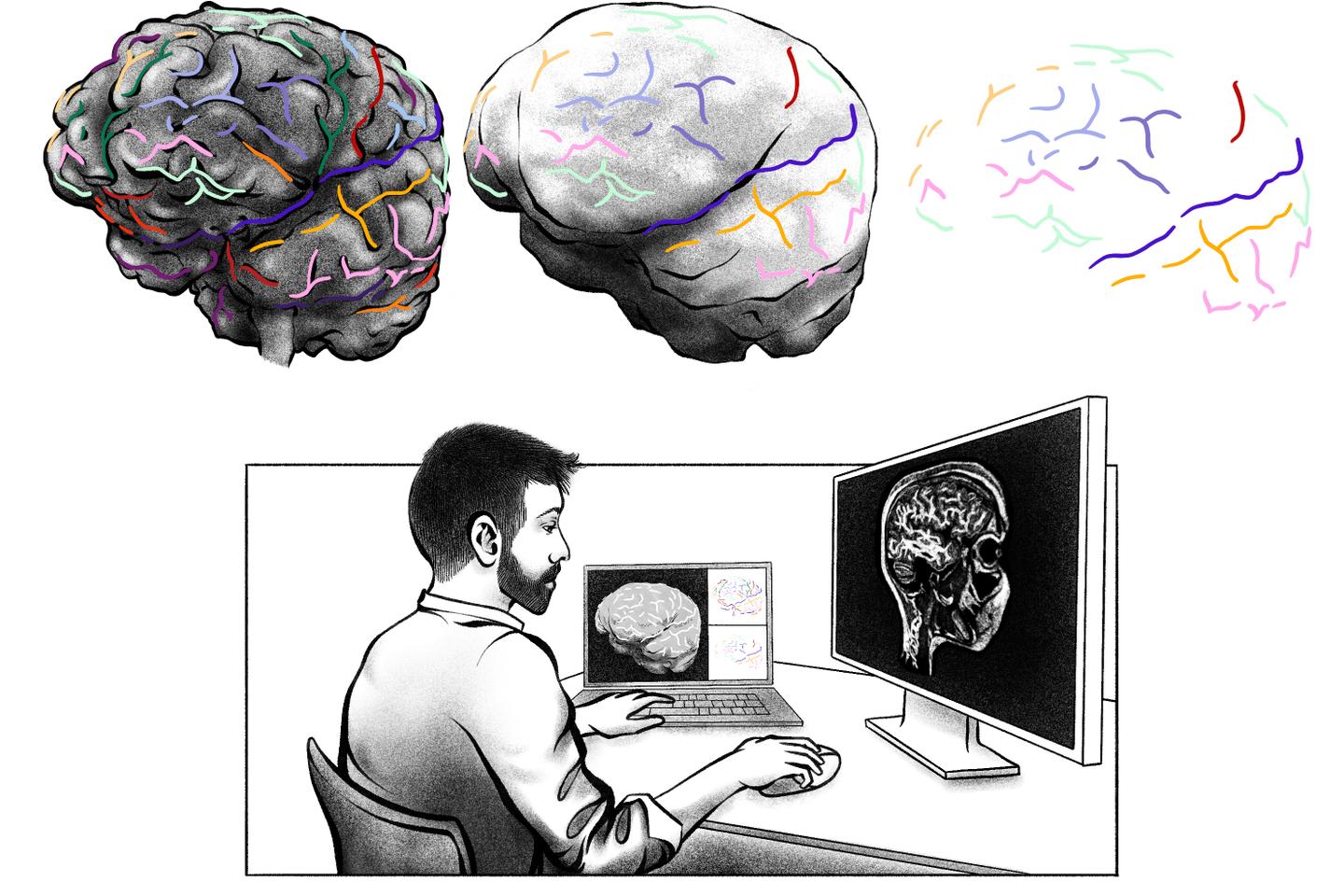

Au-delà de l’aspect financier, des obstacles se nichent aussi dans le fonctionnement des institutions de recherche. Au moins en biologie, les principaux freins concernent la carrière des jeunes chercheurs, les modes d’évaluation et les systèmes de financement. Doctorants et postdoctorants, force principale des laboratoires, sont soumis à des pressions de productivité qui les privent du temps de s’instruire au-delà de leur domaine spécialisé et d’acquérir une culture scientifique large, source des associations d’idées propices aux hypothèses nouvelles. Pas le temps non plus de prendre des risques, l’erreur n’est plus permise. Sauf « divine surprise », les résultats sont programmables. Sortir de la précarité est à ce prix.

Le financement sur contrat favorise l’indépendance des jeunes équipes et permet aux Etats de soutenir des voies insuffisamment explorées ou socialement utiles. Seulement, non doublés de financements de longue durée autorisant le risque, ils stérilisent la source des innovations. C’est la situation dans laquelle se retrouvent de nombreux pays, même si certains offrent cette liberté à des équipes sélectionnées – en Allemagne par exemple, les instituts Max-Planck jouent ce rôle. Cela fut longtemps le cas en France. Ce ne l’est plus suffisamment, même si on observe une prise de conscience de l’importance du long terme. Mais son coût budgétaire renvoie à l’insuffisance des financements.

Il vous reste 41.04% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.