Durant l’été, c’est encore Donald Trump qui a donné le tempo culturel. A la mi-août, une période où on a souvent la tête ailleurs, le président des Etats-Unis a demandé un audit des musées du pays, qu’il considère comme le dernier repaire du « wokisme ». Il reproche aux temples de l’art de donner trop de place aux minorités, de ne voir que les aspects négatifs et conflictuels de l’Amérique, par exemple l’esclavage. Ses outrances masquent un débat, bien réel, qui agite le milieu : à quoi sert un musée ? Jusqu’où peut-il être militant et politisé ?

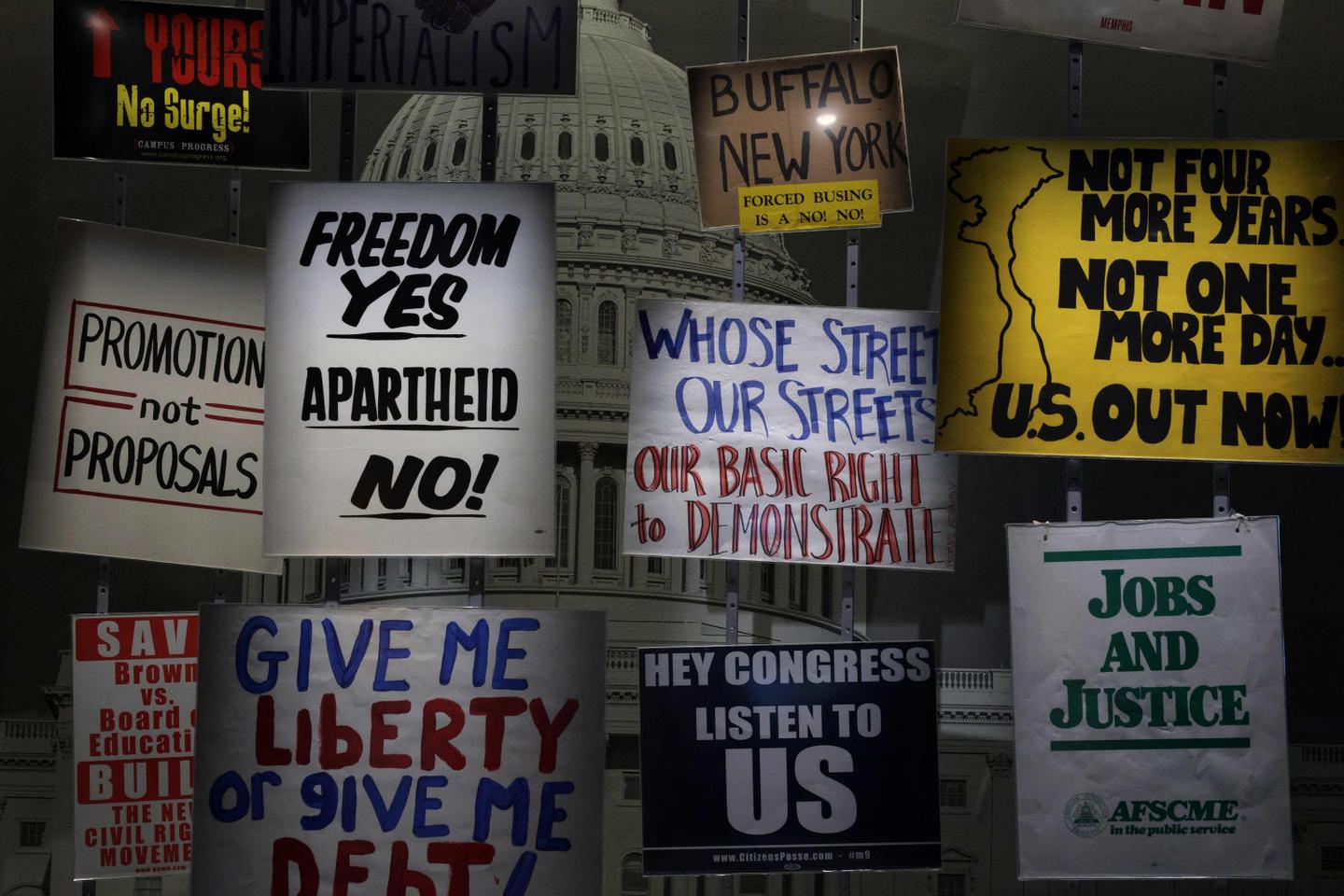

Depuis son investiture le 20 janvier, Trump s’en prend surtout à la vingtaine de musées de Washington réunis sous le label Smithsonian. Il a demandé à ses équipes d’éplucher leurs œuvres mais aussi les mots qui leur sont associés – textes de salles, cartels, catalogues, sites Internet, déclarations de conservateurs – pour voir tout ce qui n’est pas en conformité avec les « idéaux américains ». Il a un agenda : le 4 juillet 2026, pour les 250 ans de la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis, les musées doivent raconter un récit national glorieux.

Trump en a remis une couche le 21 août, et celle-là est inédite. La Maison Blanche a donné une vingtaine d’exemples d’œuvres des musées du Smithsonian qui lui posent problème. On les a regardées : pas de sexe, pas d’atteinte aux religions, pas de violence ou de cruauté. Non les œuvres concernent l’immigration, les minorités, notamment LGBTQ +, les Noirs et les latinos, l’esclavage, les femmes et les personnes trans. Par exemple une statue de la Liberté en papier mâché de 3 mètres de haut, à la peau brune, brandissant une tomate à la place de la torche – elle symbolise le rude labeur des ouvriers latinos dans les champs, une façon pour l’artiste Kat Rodriguez, de dire qu’« eux aussi sont l’Amérique ».

Il vous reste 70.13% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.