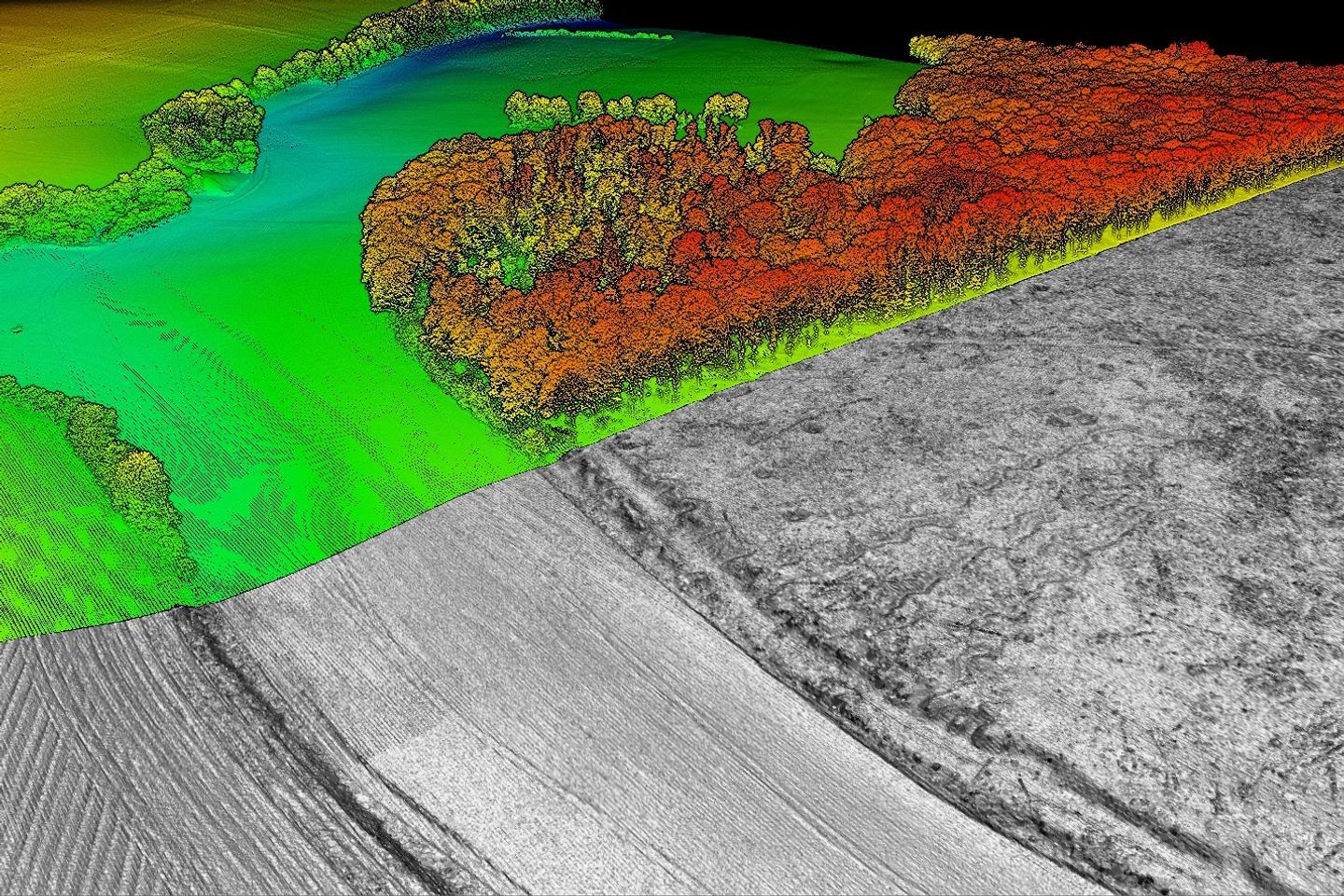

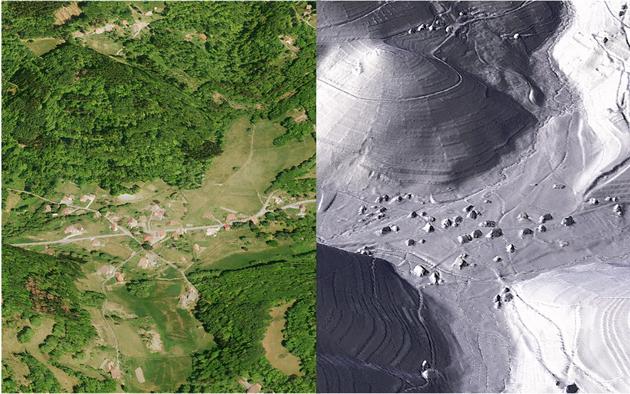

Le mot « LiDAR » est encore peu connu du grand public. A moins, peut-être, d’évoquer les cités perdues retrouvées sous la canopée, au Cambodge ou en Amérique centrale, grâce au balayage, depuis le ciel, d’un faisceau laser qui passe par les trouées du feuillage. Cette technologie, adoptée depuis une vingtaine d’années par les archéologues, chamboule leur discipline, mais pas seulement, dans les forêts équatoriales ou tropicales. « Chez nous, on a la même chose, même si ce ne sont pas des pyramides ! », souligne l’archéologue Murielle Leroy, pionnière de l’utilisation du LiDAR à des fins archéologiques dans les forêts françaises, à la fin des années 2000. « C’était une technologie révolutionnaire, qui le reste encore », assure-t-elle.

En France, la couverture intégrale du territoire par l’Institut géographique national (IGN) est bien avancée. Chaque nouvelle moisson de données, chaque nouveau quadrilatère couvert sont attendus avec impatience par les archéologues. Cette couverture met le pays au niveau de certains de ses voisins, qui avaient investi plus précocement dans le LiDAR. Finalement, le continent européen a pris la mesure de son intérêt pour la reconnaissance, l’étude et la protection du patrimoine archéologique : indice de la maturité de cet outil, le Conseil archéologique européen a publié, le 25 mars, un guide du bon usage à destination de la communauté scientifique.

Il vous reste 91.08% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.