Deux géants scientifiques ont, au XIXe siècle, révolutionné la biologie. Charles Darwin, en 1859, avec son ouvrage L’Origine des espèces, longuement mûri après son tour du monde à bord du Beagle. Et le moine autrichien Gregor Mendel, en 1866, dans un compte rendu d’expériences d’hybridation des petits pois exposées l’année précédente devant la Société d’histoire naturelle de Brünn (aujourd’hui Brno, en République tchèque). Le fruit d’une circumnavigation, contre ceux d’un simple jardin monastique.

Mais, alors que l’importance de la théorie du Britannique a aussitôt été perçue par ses contemporains, il faudra attendre le début du XXe siècle, quinze ans après sa mort, pour que les lois de l’hérédité que Mendel avait tirées de ses observations soient redécouvertes. Les caractères de ses petits pois sont depuis passés à la postérité, et continuent à occuper les biologistes et les généticiens, comme en témoigne une étude publiée le 23 avril dans la revue Nature.

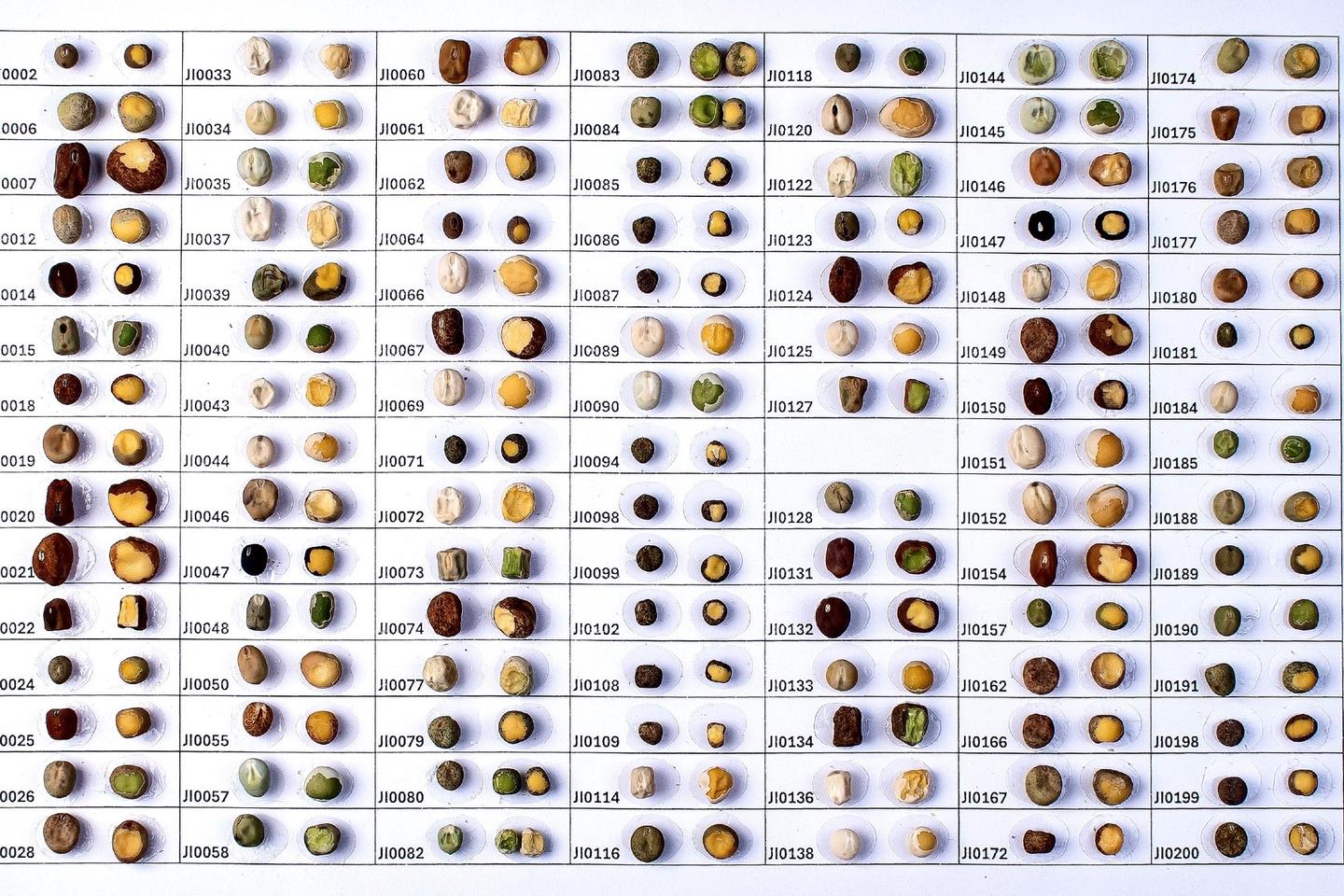

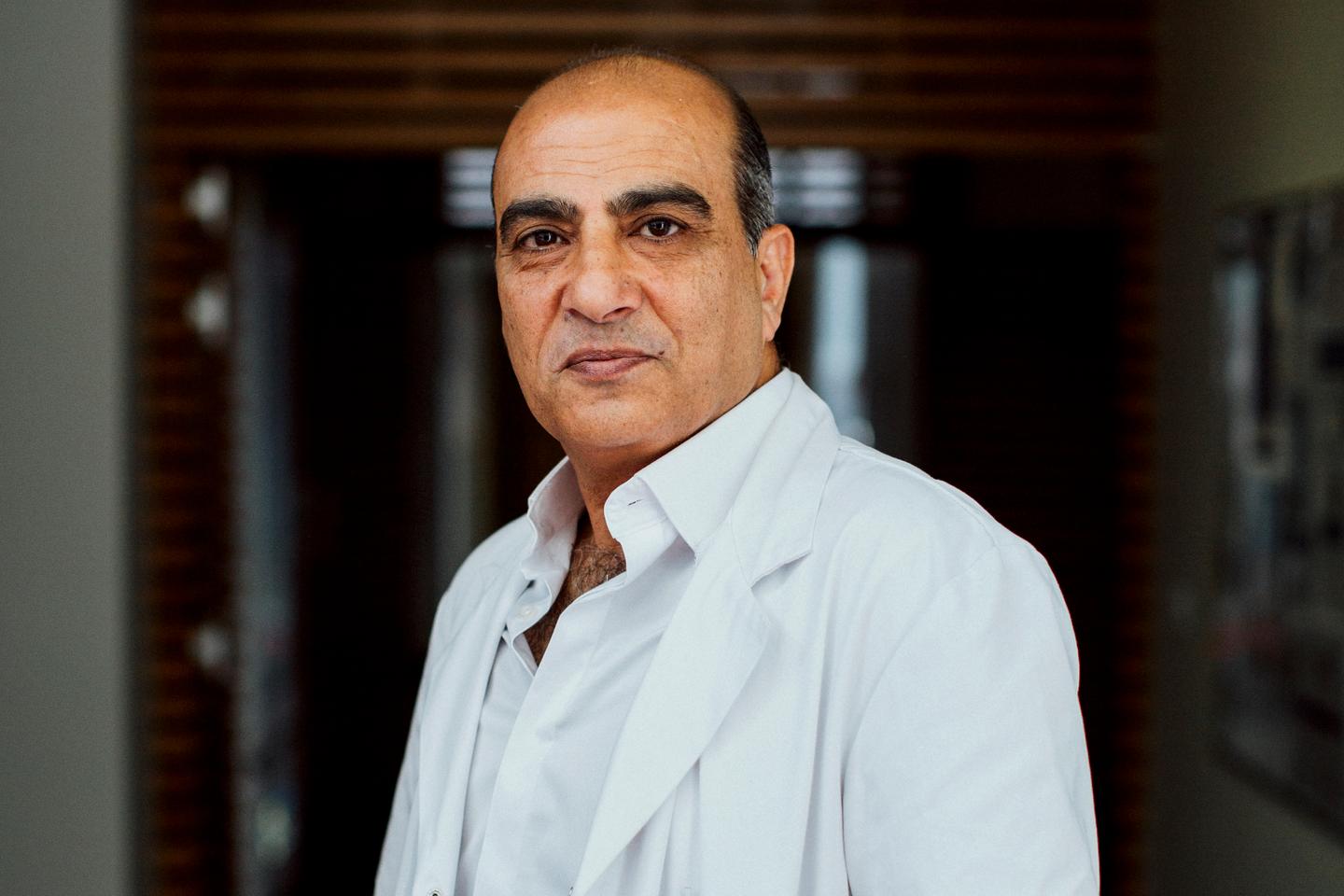

L’étude s’est appuyée sur la collection de graines de pois du John Innes Centre, à Norwich, dont le premier directeur, William Bateson, avait, en 1901, fait découvrir aux Britanniques les travaux de Mendel. Cinq ans plus tard, il proposait d’utiliser le terme « génétique » pour nommer la discipline naissante. Cette continuité historique n’a pas échappé à Noam Chayut, responsable de cette collection de graines, qui a codirigé l’étude publiée dans Nature : « Ces travaux saluent ceux de Mendel, qui reste vraiment inspirant : ses seuls outils étaient ses yeux et son amour des mathématiques. » Les soupçons sur son intégrité, en raison de résultats paraissant trop beaux pour être vrais, sont selon lui sans objet.

Il vous reste 61.88% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.