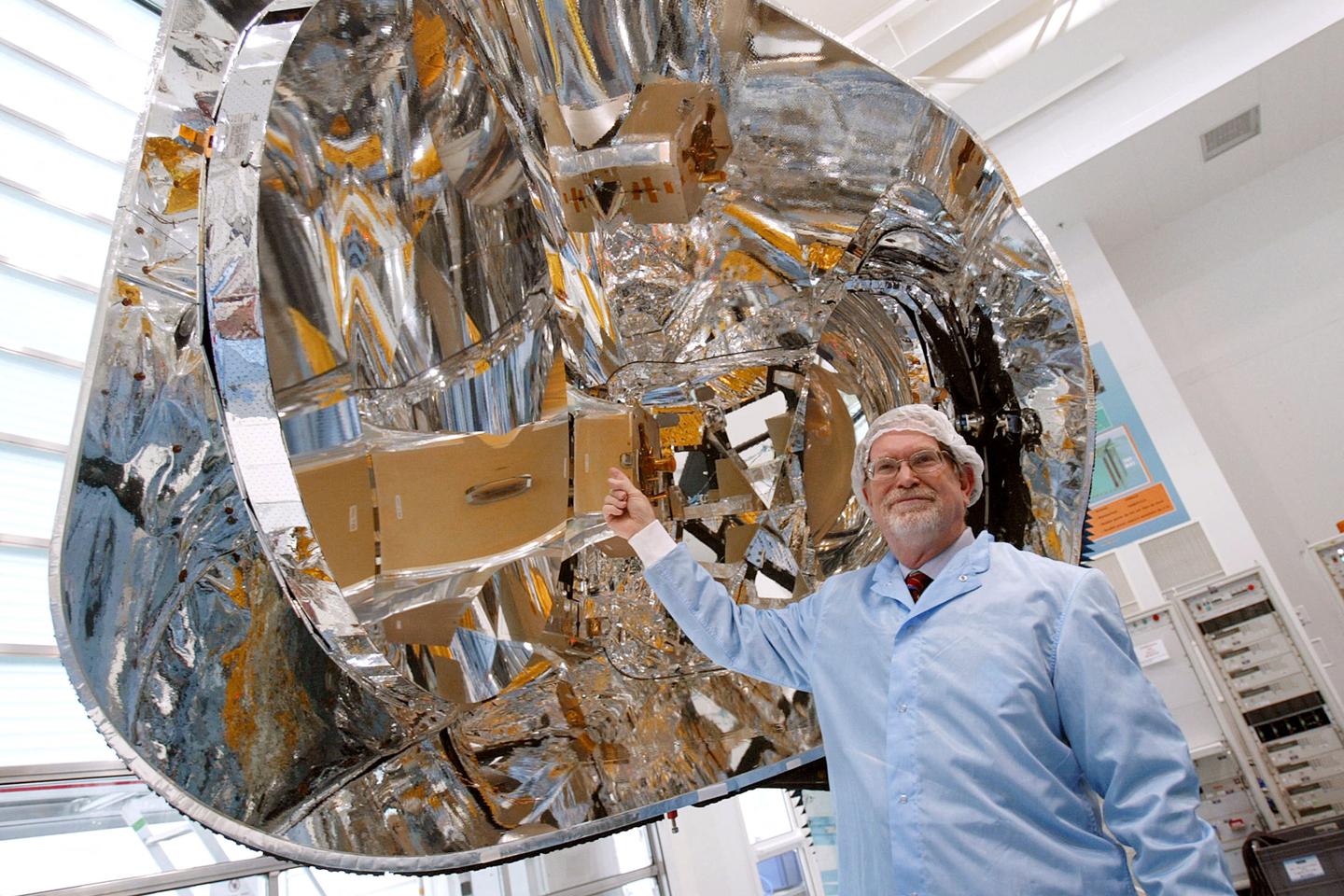

Un flot de progrès techniques discrets irrigue en continu le champ de l’anesthésie. Panorama non exhaustif de ces innovations des quinze dernières années, avec Sébastien Grousson, anesthésiste-réanimateur à l’hôpital Bicêtre (AP-HP, Val-de-Marne), et Jean-Michel Constantin, président de la Société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR).

Surveillance durant l’anesthésie

Depuis 1994, le monitorage du patient est obligatoire durant toute la procédure d’anesthésie en France. Divers capteurs mesurent de façon continue ou intermittente la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation en oxygène dans le sang artériel, le taux de CO2 expiré… « A partir de l’analyse multiple des données du patient, des algorithmes tentent de prédire le risque de complications, comme une hypotension artérielle », explique Sébastien Grousson.

Autre enjeu, la surveillance de la profondeur d’anesthésie : trop faible, le patient risque de mémoriser l’intervention, un souvenir parfois terrifiant ; trop profonde, il risque l’hypotension et le délire postopératoire. Cette profondeur d’anesthésie est classiquement estimée d’après la modification du rythme cardiaque et de la tension artérielle. Mais une autre technique, plus précise, s’est développée à la fin des années 1990 : c’est un électroencéphalogramme simplifié grâce à des électrodes collées sur le front du patient. Un algorithme calcule alors en temps réel le niveau de sédation. Cet examen est désormais recommandé par la SFAR et d’autres sociétés savantes européennes et américaines.

Il vous reste 77.29% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.