Gouvernance. Au long du XXe siècle, la grève fut l’arme décisive des dominés contre les dominants. En interrompant le travail, elle paralysait le processus de production qui, avec le capitalisme industriel, s’était confondu avec la société tout entière. Les travailleurs retrouvaient à la fois pouvoir et dignité politique, en révélant, par la suspension volontaire de leur activité, à quel point ils étaient indispensables au fonctionnement de la société.

En exaltant la puissance des impuissants, la grève transformait la faiblesse individuelle en force coalisée. Elle avait ainsi une dimension à la fois prestigieuse et morale, moins par ses revendications précises que par l’élan du collectif qu’elle manifestait. C’est pourquoi la grève générale, blocage total de la société, occupa une grande place dans l’imaginaire des luttes du XXᵉ siècle. Georges Sorel (1847-1922) en fut le théoricien, y voyant « la bataille napoléonienne qui écrase définitivement l’adversaire » (Réflexions sur la violence, 1908).

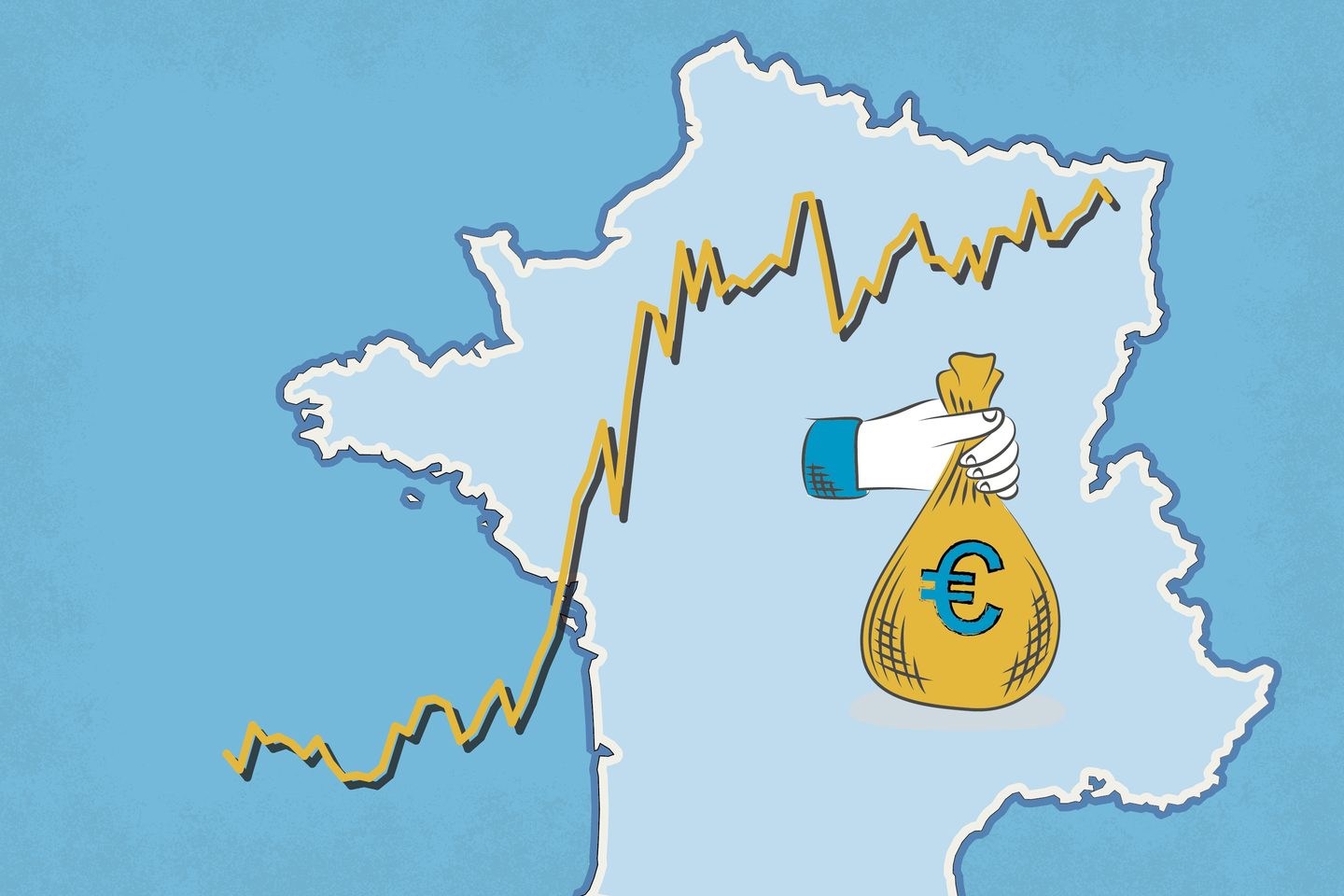

Jusqu’à la fin des « trente glorieuses » et du consensus fordien, la société reposait sur un équilibre à trois pôles : le pouvoir économique des entrepreneurs, capables de donner ou de retirer du travail ; le pouvoir social des syndicats, pouvant l’interrompre par la grève ; enfin, l’arbitrage politique de l’Etat, chargé de réguler ce rapport de force par le droit du travail. Entre 1936 et 1970, cet équilibre se traduisit par une montée spectaculaire des grèves : d’un à sept millions de journées perdues chaque année.

Mais, à partir des années 1980, le consensus fordien s’est défait avec l’émergence du capitalisme spéculatif. Un nouveau consensus s’est établi, fondé sur la primauté accordée aux intérêts de l’individu sur ceux du collectif, jusque dans la sphère du travail. Désormais, salaires, avantages et promotions se discutent au niveau de chaque collaborateur, selon ses talents, ses compétences ou sa capacité à se vendre. Les moins favorisés pour négocier s’appuient sur les ressources collectives offertes par le droit du travail. Sans surprise, le recours à la grève collective est tombé à moins de 100 000 journées par an en 2022, soit 70 fois moins qu’au tournant des années 1970.

Il vous reste 38.09% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.