A l’âge de 6 ans, Kenza Bel Kenadil a fait son premier défrisage. Cette première sera le préambule de treize ans de lissage, au fer ou à l’aide de procédés chimiques. Un moyen pour elle de mettre fin au harcèlement dont elle fait l’objet à l’école en raison de sa texture capillaire : des mains dans ses cheveux ou des stylos introduits sans son accord, des insultes.

Dans le cadre professionnel, elle se souvient notamment de la remarque d’un de ses employeurs : « J’avais les cheveux à moitié attachés, comme une collègue aux cheveux raides, et il m’a demandé de rentrer chez moi pour changer de coiffure et cacher mes cheveux, ou alors de ne pas travailler. » Aujourd’hui militante contre la discrimination capillaire, Kenza Bel Kenadil s’est promis, il y a sept ans, de ne plus toucher à un lisseur ou un défrisant. Sur Instagram, où elle est suivie par près de 260 000 personnes, de nombreuses femmes, essentiellement non blanches, se tournent vers elles pour dénoncer les exigences des employeurs quant à leur coupe de cheveux.

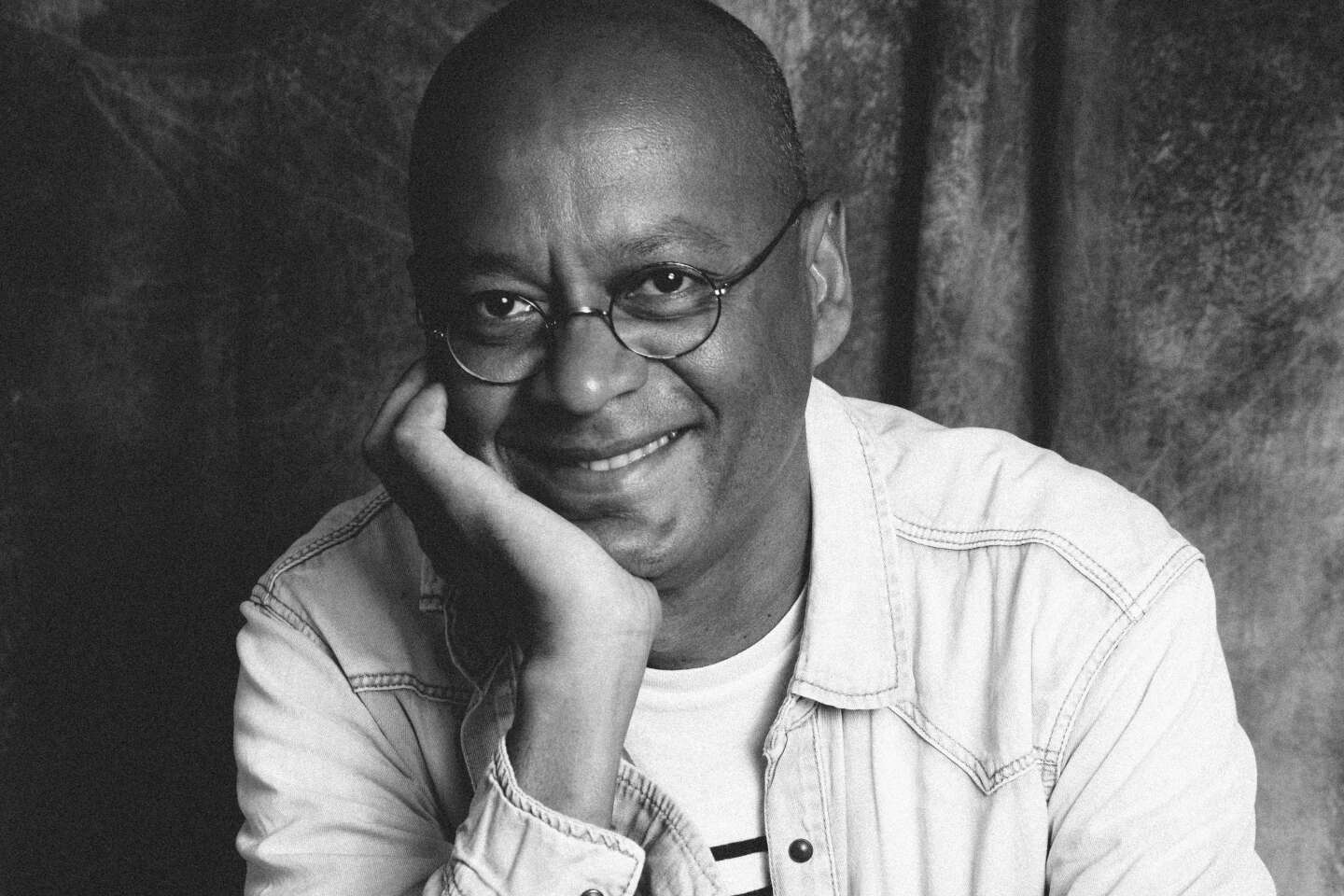

C’est pour que soient reconnues ce type d’expériences que le député Olivier Serva (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires, Guadeloupe) a porté une proposition de loi sur le sujet. Son texte prévoit d’inscrire les discriminations relatives à « la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux », à la liste des discriminations passibles d’une condamnation dans le code du travail, le code pénal et le code général de la fonction publique.

La proposition de loi a été adoptée par 44 voix contre deux, avant d’être transmis au Sénat où son avenir est incertain.

« Une perception coloniale raciste des corps noirs »

Pour le parlementaire, l’adoption de cette loi permettrait pourtant « à toutes les victimes de discrimination capillaire de s’appuyer sur l’arsenal législatif et de rappeler qu’en aucun cas un employeur ne doit obliger un salarié à changer sa nature de cheveux ». Si les discriminations liées à l’apparence physique sont déjà considérées comme illégales, Olivier Serva estime que son texte vient préciser celles-ci, prenant l’exemple d’un steward d’Air France qui a dû aller jusqu’à la Cour de cassation pour prouver qu’il a été discriminé en raison de ses cheveux tressés – une procédure judiciaire qui a duré dix ans. M. Serva dit également avoir regardé du côté des Etats-Unis, où plusieurs Etats ont légiféré précisément sur cette forme de discrimination.

Mais contrairement aux législations américaines, le texte examiné à l’Assemblée nationale ne fait pas mention d’un aspect raciste à cette forme de discrimination. « Cette distinction dit quelque chose du contexte français, note Daphné Bédinadé, doctorante à l’EHESS en ethnologie et anthropologie sociale. Le racisme dans le texte n’est jamais explicite. Or ne parler que de discrimination capillaire, c’est occulter les problématiques des personnes qui ont des cheveux très discriminés, soit essentiellement les femmes noires. »

« Si cela peut paraître trivial pour certains, en France et dans les pays majoritairement blancs, cette discrimination entrave l’accès aux institutions que sont le travail ou l’accès au logement par exemple », abonde Douce Dibondo, autrice de La Charge raciale : vertige d’un silence écrasant (Fayard, 270 pages, 20 euros). « Les coiffures sont perçues comme excentriques, non-professionnelles, voire sales, et il faudrait les rendre acceptables à la blanchité et son idéologie faussement universelle. L’injonction au cheveu lisse et dompté prend racine dans une perception coloniale raciste des corps noirs », estime l’écrivaine.

Des années de défrisages « par assimilation »

Aude Livoreil-Djampou, propriétaire du Studio Ana’e, un salon de coiffure parisien spécialisé dans les cheveux bouclés, frisés et crépus, constate avoir « encore de nombreuses clientes qui font état de remarques sur leurs cheveux naturels » et entreprennent des processus de lissage. Le salon note toutefois une baisse de ce type de demandes. D’une part en raison de la nocivité de plus en plus reconnue des produits utilisés ; d’autre part car de nombreuses femmes ont décidé de retourner aux cheveux crépus.

Après des années de défrisages « par assimilation », Fatou N’Diaye, créatrice en 2007 du blog Blackbeautybag, a ainsi « appris à aimer [ses] cheveux » en faisant un « big chop », une technique consistant à couper les longueurs défrisées sur les cheveux crépus pour une transition capillaire. « C’était une manière de dire au monde que mes cheveux n’ont pas besoin d’être cachés, plaqués ou lissés pour que je sois désirable ou intelligente et surtout de me défaire de l’héritage du colonialisme qui nous a fait détester nos cheveux », confie celle qui est devenue influenceuse et consultante auprès de grandes marques de cosmétiques et de luxe.

Néanmoins cette affirmation de soi peut comporter des risques, « selon le cadre professionnel dans lequel on exerce », pour Daphné Bédinadé. Finalement, « s’affirmer [c’est aussi prendre le risque] de ne pas décrocher de travail ou d’appartement à cause d’un délit de faciès », abonde l’autrice Douce Dibondo. « C’est à s’en arracher les cheveux d’injustice ! », dénonce-t-elle. Des situations auxquelles le texte d’Olivier Serva, même s’il est adopté, aura bien du mal à mettre fin.