A 41 ans, Clara Iannotta constitue l’une des principales figures de la musique contemporaine. Ses œuvres, à base de timbres insolites, créent un espace d’une originalité aussi intime que pénétrante. Après avoir étudié en France (Conservatoire de Paris, Ircam) et aux Etats-Unis (université Harvard), elle s’est fixée à Berlin et enseigne à Vienne.

Vous et votre musique, est-ce la même chose ?

Oui, voire plus. C’est un miroir de ce que je ne vois pas, je me découvre à travers les sons. C’est un peu comme un journal intime, il y a des endroits en moi-même que les mots ne peuvent atteindre, mais auxquels on peut plus facilement arriver avec des sons.

Après avoir achevé une œuvre, avez-vous le sentiment d’avoir épuisé le sujet ?

Non, en fait la pièce n’est jamais terminée. Depuis trois ou quatre ans, je ne cherche plus une fin pour mes pièces. Soit le temps à ma disposition est passé, soit je n’ai plus envie de continuer, alors je m’arrête. Ainsi, j’ai l’impression d’écrire toujours la même pièce ou bien de poursuivre l’écriture d’une seule et même pièce. C’est vraiment la photographie d’une période.

Un instantané qui dure. Et vous jouez le jeu, car vous ne recherchez pas une forme équilibrée, articulée, planifiée. Votre musique semble évoluer de manière paradoxale…

Absolument ! J’ai parfois du mal à suivre les sons que j’ai notés sur le papier. Il y a un an ou deux, j’en ai parlé à la compositrice Chaya Czernowin, avec laquelle j’ai étudié à l’université Harvard et qui est aujourd’hui une amie. Je lui ai expliqué que j’aimerais faire bouger les sons d’une certaine façon, mais que je voyais bien qu’ils devaient évoluer autrement. Elle m’a alors dit de les voir comme des enfants. On les fait apparaître puis on les suit, mais on ne les contraint pas.

Moi, je crée d’abord un monde abstrait qui est le son, et dès que je lui donne une réalité il faut que je le suive. Quitte à ce qu’il me conduise à un endroit très difficile à accepter. C’est aussi pour cela que j’ai choisi d’arrêter net mes pièces. Si on considère le son comme un organisme vivant, on ne peut pas vraiment décider de sa fin, il faut juste le laisser s’en aller le moment venu. Dans cette situation, je ne crois pas à la mort.

Mais elle est très présente dans vos œuvres, en particulier, celles qui s’attachent à la poésie de Dorothy Molloy. Vous n’y croyez pas parce que la composition vous permet de toucher à l’infini ou bien simplement parce qu’elle représente un concept que vous ne pouvez pas vous figurer ?

Non, non, la mort est très concrète. D’ailleurs, j’ai eu un cancer en 2020 et, depuis, elle est toujours près de moi. J’ai aussi perdu ma mère, l’année dernière… Mes pièces ne sont pas consacrées à la mort, mais elles y pensent. Je ne crois pas à la mort dans la musique, c’est-à-dire que la façon d’arrêter, je ne la vois pas organiquement dans mes pièces. On s’arrête comment ? En douceur, par le biais d’un diminuendo, ou, au contraire, par un accent ?

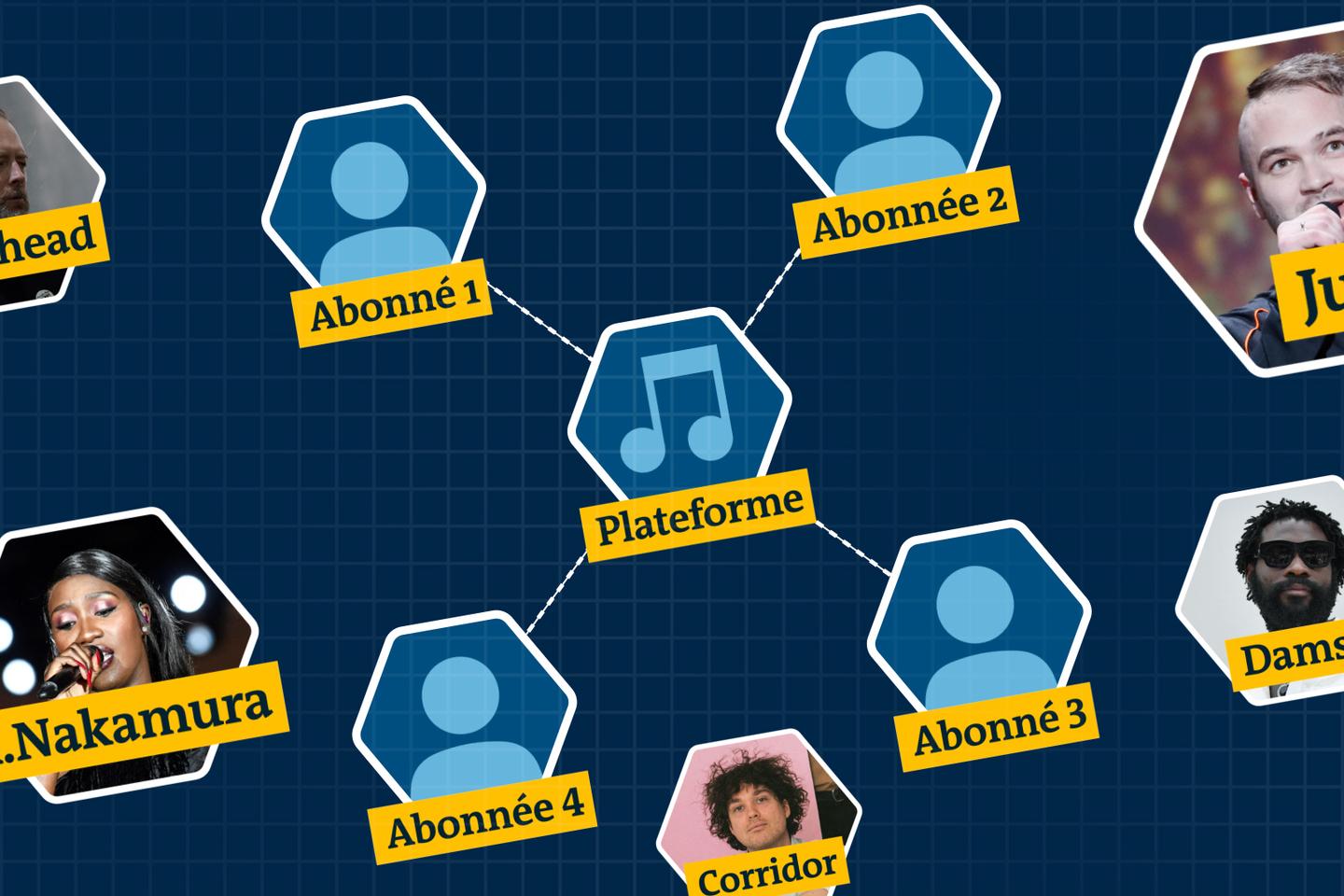

Il vous reste 58.57% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.