Histoire d’une notion. En tant que féministe, est-il possible, ou souhaitable, de continuer à aimer les hommes ? C’est la question que se posent aujourd’hui bon nombre de femmes, alors même que le couple hétérosexuel est identifié comme l’option relationnelle où elles sont les plus susceptibles de subir des violences. Parfois dangereux et souvent peu satisfaisant, le modèle monogame et exclusivement hétérosexuel subit une perte de vitesse, notamment chez les jeunes, comme le montre la 3e édition de l’étude « Contexte des sexualités en France ».

Ni avec eux ni sans eux, comment construire une vie relationnelle saine et satisfaisante ? Cette aporie a été conceptualisée en 2019 par le chercheur américain Asa Seresin sous le nom d’« hétéropessimisme ». Ce terme, qu’il change rapidement en « hétérofatalisme », désigne « l’ensemble des discours négatifs tenus par des personnes hétérosexuelles lorsqu’elles affirment que leur orientation est vouée à être dysfonctionnelle ou source de souffrance ». Le mot est avant tout synonyme de frustration : celle de femmes contraintes, par leur orientation sexuelle et le poids des conventions, à entretenir des relations conformes à un modèle qu’elles désavouent.

La chercheuse germano-britannique Sophie Lewis précise que les « hétérofatalistes » « aimeraient ne pas être attirées par les hommes, mais ne sont pas prêtes à s’engager dans une lutte politique visant à changer les facteurs de ce sentiment ».

Elle voit dans ce sentiment une forme de « misandrie anti-utopique » qui s’apparente à de la résignation, et qui placerait les femmes hétérosexuelles face à une alternative : le couple monogame classique ou la « vieille fille à chats tant redoutée par les ultra-misogynes du monde occidental, puisqu’elles font le choix d’aggraver la crise de la fertilité », résume Sophie Lewis.

Symptôme d’un mal-être

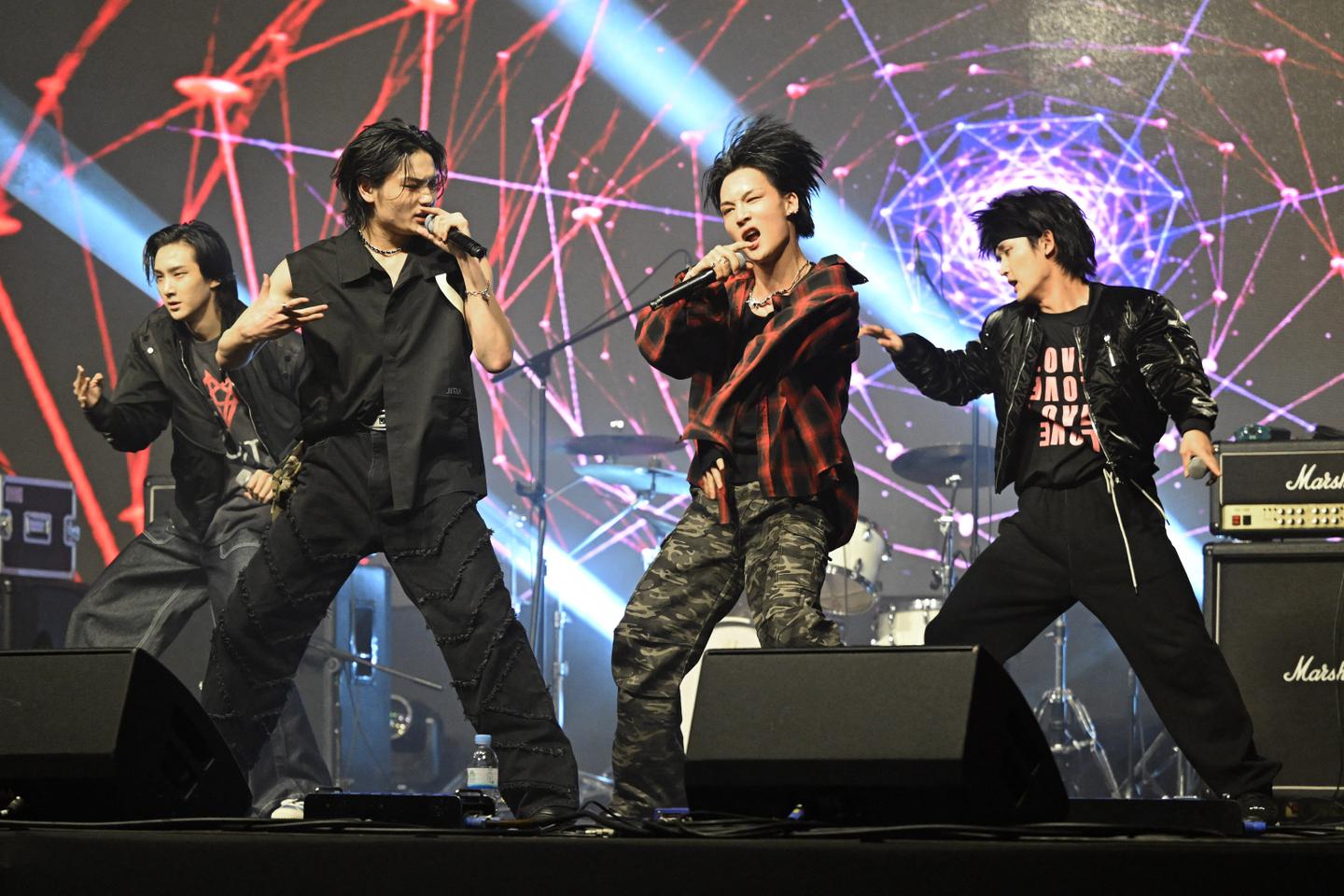

L’hétérofatalisme est un constat plutôt qu’une posture combative, et ne doit pas être associé aux démarches féministes séparatistes, à l’instar du mouvement 4B, né en Corée du Sud. A défaut d’être performatif, l’hétérofatalisme est le symptôme d’un mal-être de plus en plus répandu. « Ce sentiment n’est pas un geste militant, mais permet de créer du lien, de transformer une souffrance privée en expérience partagée », observe Asa Seresin.

Il vous reste 59.44% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.