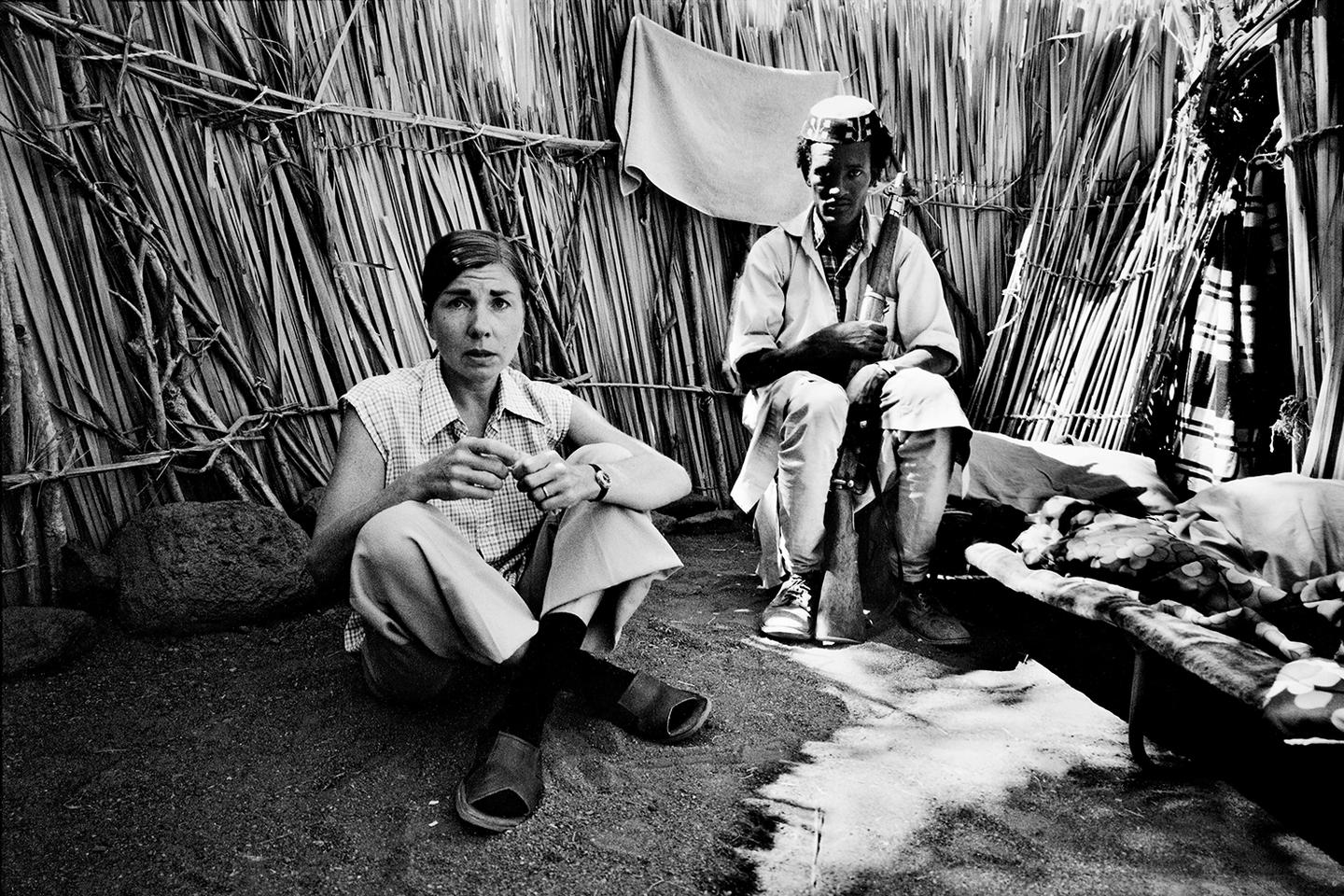

Le 10 septembre 1975, en ouverture du journal télévisé de 20 heures, le visage de Françoise Claustre s’impose à la France qui dîne avec Roger Gicquel. L’archéologue et ethnologue de 38 ans est retenue prisonnière depuis seize mois dans le désert tchadien par les membres d’une obscure rébellion. Elle triture ce qui semble être un mouchoir, chasse une mouche de la main, essuie une larme qu’elle n’aurait pas voulu laisser échapper.

A ses côtés, devant une palissade où pend une serviette de toilette, embarrassé par une vieille pétoire posée en travers des genoux, se tient un garde toubou, petit peuple nomade qui règne sur les montagnes arides du Tibesti. Un vaste territoire presque aussi grand que la France, situé à 1 000 kilomètres au nord de N’Djamena, la capitale du Tchad, à la frontière avec la Libye.

Françoise Claustre parle et laisse planer des silences, tout aussi lourds de sens. Elle s’adresse à un homme hors champ, le photographe et documentariste Raymond Depardon. « J’attends… J’étouffe. J’étouffe tout ce que je pense… Je compte tous ceux qui ne s’occupent pas de moi… J’essaie de me dire que j’ai la vie, que je la garde, que c’est déjà beaucoup… »

L’otage évoque sans pathos ses conditions de détention, spartiates, mais pas plus que celles de ses geôliers, dans cette prison à ciel ouvert protégée par des centaines de kilomètres de vide minéral. Elle décrit ses journées mornes, ses repas – « du riz, du riz, toujours du riz » –, le second Noël qu’elle s’apprête à passer loin des siens. Et puis, tout à trac, la colère se déverse : « Les négociations ? Lamentables ! Jamais je n’aurais pensé que le gouvernement français soit si lâche. » Les yeux autant que la bouche dénoncent « l’inaction, l’inertie, l’abandon, la lâcheté et le mensonge ».

Il vous reste 93.2% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.