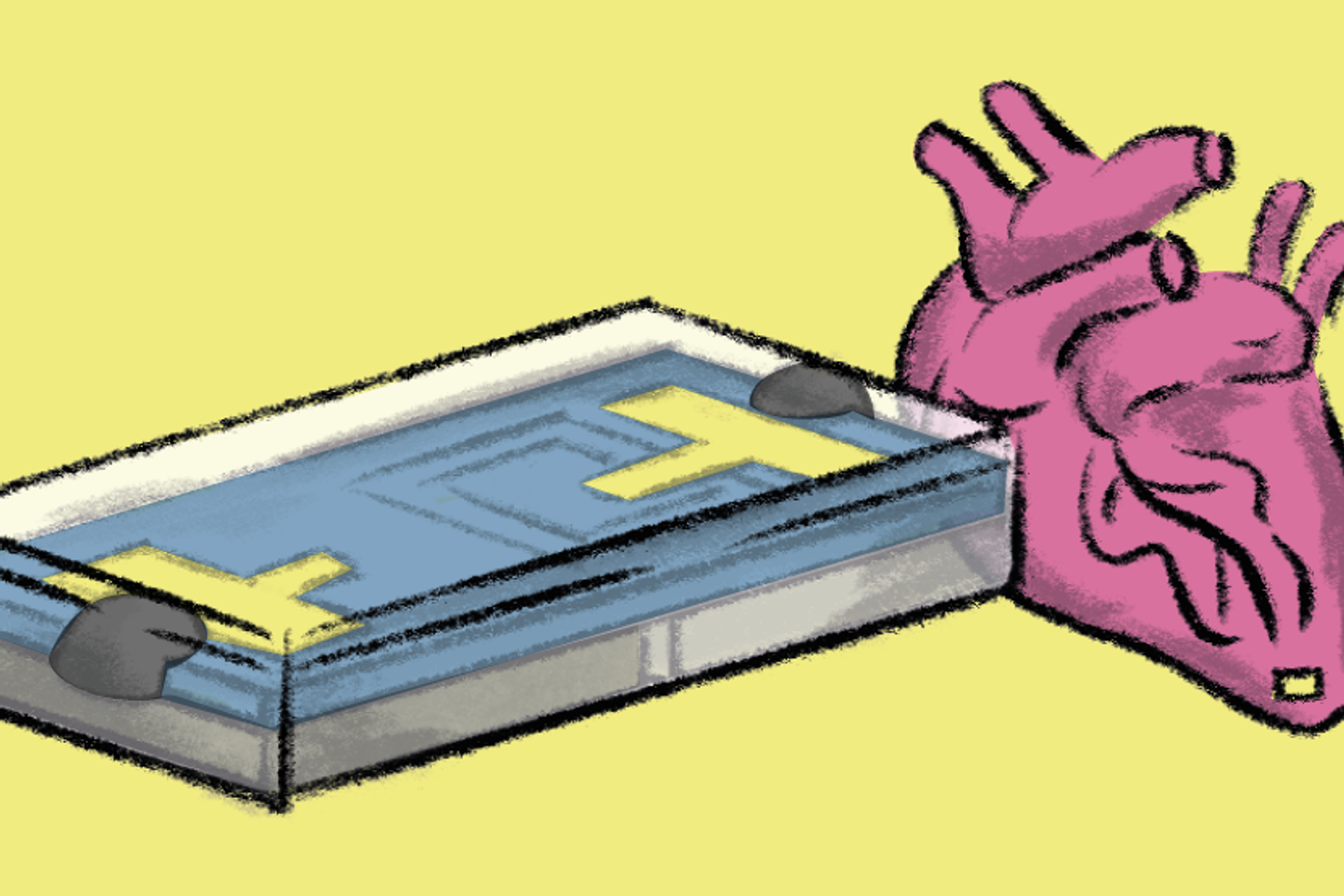

Le dispositif n’arrivera pas dans les blocs opératoires avant plusieurs années. Mais la nouvelle recherche menée par une équipe du Centre d’électronique bio-intégrée de l’université Northwestern (Illinois) ouvre des perspectives pour le suivi postopératoire de personnes opérées du cœur. Ce pacemaker miniaturisé et biorésorbable, conçu pour être temporaire, est capable de délivrer des impulsions électriques sur la paroi du cœur dès qu’une arythmie est détectée, ce qui arrive souvent dans les jours suivant une intervention. Au lieu d’électrodes cousues sur le cœur pendant l’opération et de fils sortant de la poitrine pour être reliés au boîtier de stimulation, un boîtier extérieur envoie un signal à travers la peau, dans le proche infrarouge, déclenchant ainsi le pacemaker. Ce dispositif non invasif se dissout au bout de quelques jours dans le corps, de quoi permettre au patient de quitter plus tôt l’hôpital.

Testé jusqu’ici in vivo sur des rats, puis sur le chien, ce pacemaker a été également expérimenté, mais ex vivo, sur des cœurs porcins et humains avant de faire l’objet d’une publication dans la revue scientifique Nature, le 2 avril. Dans le laboratoire du professeur John Rogers, chimiste et physicien, les chercheurs ont travaillé quatre ans pour mettre au point ce dispositif pour lequel plusieurs défis ont été relevés. D’abord, générer une impulsion électrique sans pile. Le mécanisme est auto-alimenté, les électrodes de la « batterie » ayant pour électrolyte le tissu cardiaque et les fluides corporels dans lesquels elles baignent. L’originalité de ce dispositif est que ce sont ces mêmes électrodes qui délivreront l’impulsion électrique nécessaire à la stimulation du muscle cardiaque.

Percevoir le signal lumineux

Un transistor photosensible joue le rôle d’interrupteur. Il est activé à distance par un signal émis dans l’infrarouge proche par un boîtier externe, fixé au niveau du sternum. Ce boîtier prend en charge la collecte de données d’électrocardiogramme (ECG) et, lorsque le rythme cardiaque est anormal, envoie le signal lumineux qui déclenche l’impulsion électrique (0,5 milliampère/centimètre carré [mA/cm²]).

Il vous reste 63.35% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.