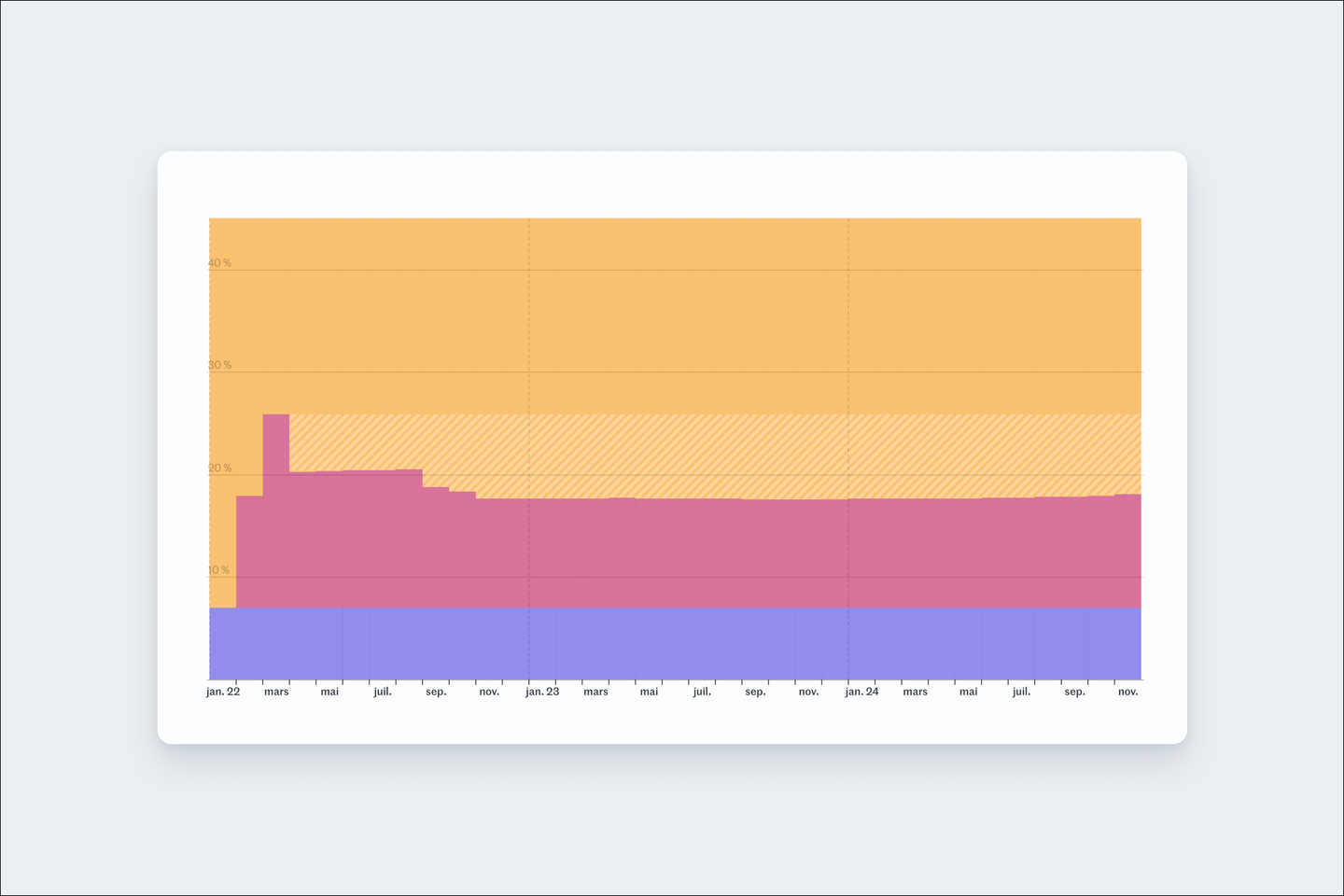

Après plus de quatre mois de marathon parlementaire, la France s’est finalement dotée d’un budget pour 2025. En rejetant, mercredi 5 février, la motion de censure déposée par La France insoumise, les députés ont avalisé l’adoption sans vote du projet de loi de finances, rendue possible par le recours du gouvernement Bayrou à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution.

Cette loi de finances doit permettre de contenir le déficit public à 5,4 % du PIB en 2025 – un objectif légèrement moins ambitieux que les 5 % visés par l’éphémère gouvernement Barnier, qui a échoué à faire voter son budget en décembre.

Voici les principales mesures contenues dans ce texte, inédit par son caractère tardif, qui doit encore être validé jeudi par le Sénat lors d’un vote dont l’issue favorable fait peu de doute, puis examiné par le Conseil constitutionnel, avant d’entrer en vigueur.

Les augmentations d’impôts

- Une surtaxe exceptionnelle des grandes entreprises

Les grands groupes vont devoir acquitter une surtaxe exceptionnelle sur leurs bénéfices. Leur impôt sur les sociétés (IS) sera majoré de 20,6 % ou de 41,2 %, selon l’ampleur de leur chiffre d’affaires. Pour un groupe comme LVMH, qui annonce payer 2,3 milliards d’euros d’IS, cela pourrait représenter un surcoût de 900 millions d’euros. Ce qui a motivé la colère de son PDG, Bernard Arnault, qui a rejoint la fronde anti-fiscalité de plusieurs grands patrons français.

Cette surtaxe temporaire devrait concerner quelque 440 groupes dont le chiffre d’affaires dépasse le milliard d’euros. Elle doit rapporter 7,8 milliards d’euros aux finances publiques en 2025, avant de disparaître en 2026.

- Une taxe sur les rachats d’actions

C’est l’une des nouvelles taxes qui avaient été imaginées par le gouvernement de Michel Barnier pour renflouer les caisses de l’Etat, et qui lui ont survécu. L’objectif est de taxer le rachat d’actions. Cette pratique financière, de plus en plus répandue, consiste pour une entreprise cotée en Bourse (comme BNP Paribas, TotalEnergies ou Airbus) à racheter ses propres actions pour les retirer du marché, ce qui accroît mécaniquement les parts de ses actionnaires et permet de les rémunérer indirectement, sans passer par des dividendes. Ce nouveau dispositif devrait rapporter 400 millions d’euros à l’Etat en 2025.

- La « taxe Tobin » renforcée

La taxe sur les transactions financières, qui frappe les achats d’actions des grandes entreprises françaises cotées, est alourdie. Alors que certains députés militaient pour l’élargissement du type de transactions concernées, c’est finalement l’augmentation du taux de la taxe qui a été retenue. Il passera de 0,3 % à 0,4 % au 1er avril, ce qui devrait rapporter environ 600 millions d’euros supplémentaires par an.

- La CVAE maintenue et renforcée

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est un impôt de production décrié par le patronat, qui concerne toutes les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 152 500 euros. Sa suppression progressive, qui avait été votée par les macronistes, est finalement reportée de 2027 à 2030.

Le Monde

Soutenez une rédaction de 550 journalistes

Accédez à tous nos contenus en illimité à partir de 7,99 €/mois pendant 1 an.

S’abonner

Or, faute de vote du budget 2025 dans les temps, la baisse prévue du taux de la CVAE au 1er janvier était déjà entrée en vigueur. Plutôt que de revenir dessus rétroactivement (ce qui aurait été risqué juridiquement), les parlementaires ont adopté une « contribution complémentaire », dont l’objectif est d’annuler les effets de la baisse entamée. Au final, la CVAE devrait rapporter 4,24 milliards d’euros en 2025.

- Une surtaxe exceptionnelle des hauts revenus

Une taxe « anti-optimisation fiscale » est instaurée sur les plus hauts revenus, pour s’assurer que ces contribuables paient un impôt minimum de 20 %.

Sont concernés les foyers dont le revenu fiscal de référence dépasse les 250 000 euros pour une personne seule (500 000 euros pour un couple) – soit environ 24 000 foyers fiscaux (0,06 % du total). Cette surtaxe temporaire devrait rapporter 1,87 milliard d’euros en 2025, avant d’être remplacée en 2026 par un « dispositif pérenne de lutte contre une injuste optimisation fiscale ».

- La taxe sur les billets d’avion augmentée

Instaurée en 2006, la taxe de solidarité sur les billets d’avion, dite « taxe Chirac », est due par les passagers de vols commerciaux partant de France. L’alourdissement de la taxe sera finalement moins important que dans la version du budget discutée à l’automne : celle-ci passe de 2,63 euros à 7,40 euros pour des destinations européennes en classe économique. En outre, de nouvelles catégories de vols sont surtaxées : les destinations lointaines, où la taxe passe de 7,50 euros à 40 euros, et l’aviation d’affaires, dont les passagers devront s’acquitter de 420 euros pour une destination proche et de 2 100 euros pour une destination lointaine. Le produit de la taxe devrait passer de 460 millions d’euros en 2024 à près de 1 milliard en 2025.

- Le seuil de la TVA abaissé pour les autoentrepreneurs

Le régime qui permet aux entreprises (et notamment aux autoentrepreneurs/microentreprises) de ne pas collecter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est durci : le plafond de chiffre d’affaires pour en être exonéré est abaissé de 37 500 à 25 000 euros. L’exception pour l’activité d’hébergement, dont le seuil était fixé à 85 000 euros, est supprimée.

La Fédération nationale des autoentrepreneurs estime que « 250 000 autoentrepreneurs » supplémentaires devront désormais collecter la TVA sur leurs prestations. Cette mesure, qui ne figurait pas dans le budget version Barnier, a été introduite par le Sénat, qui y a vu un moyen de « simplifier » le système et de lutter contre les « distorsions de concurrence » au détriment des PME et des autres entreprises européennes.

- Le crédit d’impôt recherche durci

Créée en 1983 et désormais première niche fiscale de France, le crédit d’impôt recherche (CIR) permet aux entreprises de défiscaliser une grande partie de leurs dépenses de recherche et développement. L’Etat a ainsi « rendu » 7,7 milliards d’euros aux entreprises en 2024. La censure du gouvernement Barnier avait tué dans l’œuf les tentatives de réforme votées par les députés en novembre, néanmoins la version finale du budget resserre les dépenses éligibles et supprime certaines dispositions phares du CIR, comme la défiscalisation à 200 % des salaires des jeunes docteurs.

Les baisses de dépenses

- Des économies demandées aux collectivités territoriales

Les collectivités territoriales voient leur budget réduit de 2,2 milliards d’euros en 2025, avec une augmentation des sommes ponctionnées par l’Etat sur leurs recettes. C’est moitié moins que l’effort de 5 milliards d’euros qui leur était demandé dans le projet de budget version Michel Barnier.

Les parlementaires ont entendu la colère des régions, échelon le plus touché, en particulier les craintes d’une chute des investissements locaux. Ils ont notamment renoncé à un dispositif très critiqué, à savoir le fonds de réserve, qui visait à prélever 3 milliards d’euros sur les recettes de fonctionnement des 450 plus grandes collectivités, de l’échelon régional à l’échelon municipal.

- La transition écologique moins dotée

Les dépenses liées à l’écologie reculent cette année de près de 14 %, à 21 milliards d’euros. L’une des victimes de ce coup de rabot est le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, ou « fonds vert », qui finance les investissements dans la transition écologique au niveau communal. Si le Parti socialiste a revendiqué son maintien comme une victoire, il est largement raboté, passant de 2,5 à 1,1 milliard d’euros. Comme le note le site Reporterre, il couvre désormais également des dépenses supplémentaires, comme le programme de construction de pistes cyclables.

Le budget consacré à MaPrimeRénov’, l’un des principaux dispositifs de soutien de l’Etat à la rénovation énergétique, baisse lui aussi de 3,3 à 2,3 milliards d’euros. Le gouvernement le justifie par le fait que l’enveloppe prévue l’an dernier était loin d’être consommée entièrement, et que le renforcement de la lutte contre la fraude permettra de réaliser des économies.

- Les crédits de l’AME réduits

Les parlementaires ont décidé de geler les crédits de l’aide médicale d’Etat (AME) à destination des sans-papiers, que le gouvernement Bayrou prévoyait d’augmenter de 9 % en 2025, en raison de l’inflation et de la hausse attendue du nombre de bénéficiaires.

Cette coupe, décidée sous l’impulsion de la droite, ne s’accompagne toutefois d’aucun durcissement des conditions d’accès à l’AME, ni de plafond contraignant de dépenses. Il n’est donc pas certain que, en bout de course, le budget consacré à l’AME diminue réellement cette année.

- Le budget de la recherche et de l’enseignement supérieur en baisse

Le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche subit une baisse conséquente, avec 1 milliard d’euros en moins par rapport à 2024 (soit 31,3 milliards d’euros). Un montant pourtant rehaussé de 150 millions d’euros par rapport à la version initiale du budget.

La recherche subit l’un des plus gros impacts : un quart de budget en moins dans le domaine de l’énergie, du développement et de la mobilité durables (480 millions d’euros de baisse) et presque moitié moins pour la recherche économique et industrielle (347 millions, contre 678 millions en 2024).

- Le budget de la culture en baisse

En baisse de 150 millions d’euros, le budget de la culture reste juste au-dessus de 4 milliards d’euros. La création culturelle est le seul poste à la hausse (45 millions d’euros). Les montants alloués au patrimoine chutent de 200 millions d’euros, la « transmission des savoirs et la démocratisation de la culture » perd 20 millions d’euros, et le Pass culture voit son budget chuter de 97 à 72 millions d’euros.

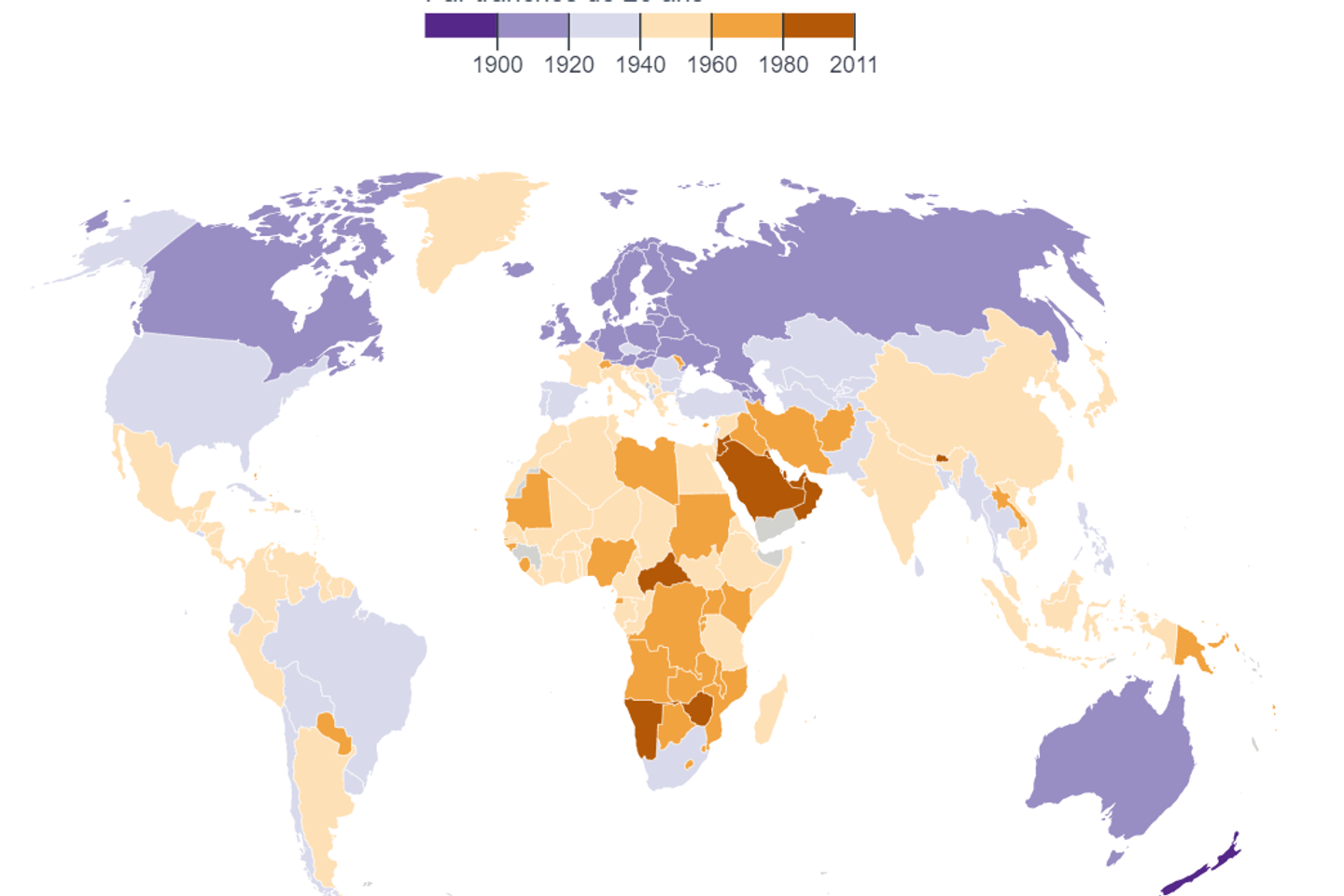

- L’aide au développement en baisse

L’aide au développement est amputée de 1,2 milliard d’euros, soit − 18,6 % par rapport à l’enveloppe de 2024. La réduction budgétaire est encore plus sévère que prévu à l’automne dans le budget Barnier. Comme indiqué dans la première mouture du projet de loi, le budget 2025 acte aussi la fin de l’affectation automatique à l’aide au développement d’une partie des taxes sur les transactions financières et du tarif de solidarité sur les billets d’avion.

- Le budget du sport en baisse

Le budget alloué au sport est en baisse de 10 % par rapport à 2024, avec 695 millions d’euros de crédits alloués. Cette baisse est moins importante que ce que prévoyait le gouvernement Bayrou, qui voulait économiser 34 millions d’euros de plus. Face aux remous suscités dans le monde du sport, cette proposition a été écartée par les parlementaires.

Cette réduction budgétaire est toutefois amortie par un déplafonnement de la taxe sur les paris sportifs en ligne : les 80 millions d’euros supplémentaires débloqués devraient être affectés directement au budget de l’Agence nationale du sport, le « bras armé » de l’Etat pour la mise en œuvre des politiques publiques sportives.

- Le budget de l’audiovisuel public en baisse

L’audiovisuel public recevra cette année 80 millions d’euros de moins qu’en 2024, et même presque 150 millions d’euros, si l’on y ajoute les 69 millions d’euros de crédits qui avaient été promis, puis annulés, pour financer la transformation des entreprises. Dotée du plus gros budget, France Télévisions supportera logiquement le plus gros sacrifice (43 millions d’euros), quand Radio France devra fonctionner avec 8 millions d’euros de moins. Les deux entreprises, mais aussi France Médias Monde (France 24, RFI, MCD), ont déjà terminé 2024 dans le rouge.

- Le budget du SNU en forte baisse

Une baisse de 89 millions d’euros va toucher plusieurs programmes destinés à la jeunesse et à la vie associative, dont le service national universel (SNU), mais aussi le service civique ou encore les vacances apprenantes.

Ce choix budgétaire résulte notamment de l’opposition de nombreux députés au SNU, décrié depuis sa création en 2019 pour son coût élevé et son succès très relatif auprès des jeunes. Un amendement avait ainsi été voté au Sénat pour supprimer la quasi-totalité des crédits alloués à ce dispositif étrillé par la Cour des comptes. Après examen en commission mixte paritaire, la baisse s’annonce finalement moins importante et pourrait être répartie entre différents programmes jeunesse.

- Les postes d’enseignants maintenus, légère baisse du budget de l’enseignement

La suppression de 4 000 postes dans l’éducation nationale, proposée à l’automne par le gouvernement Barnier, ne figure pas dans la version finale du budget. François Bayrou a renoncé à cette mesure d’économie de 50 millions d’euros, à la demande des socialistes. En revanche, le budget de l’éducation nationale est tout de même amputé à hauteur de 50 millions d’euros, avec une baisse des crédits du programme de « soutien de la politique de l’éducation nationale », qui vise notamment à encadrer les enseignants.

Selon le texte de la commission mixte paritaire, le budget de l’enseignement (88,6 milliards d’euros) est amputé de 225 millions d’euros par rapport à 2024.

Les budgets sanctuarisés

- Le budget de la sécurité en hausse

Le ministère de l’intérieur, piloté par Bruno Retailleau, a obtenu une augmentation de 2,7 % des crédits de la mission budgétaire « sécurités », qui rassemble police, gendarmerie et sécurité civile, pour 26 milliards d’euros. Cette hausse avait été décidée dès le budget établi à l’automne par le gouvernement Barnier, qui en avait fait une de ses « priorités ».

- Le budget de la justice en hausse

Le ministère de la justice est l’un des rares épargnés par les efforts d’économies. Un temps menacé par des coupes, son budget atteindra finalement à 10,5 milliards d’euros (soit une hausse de 400 millions d’euros), conformément aux engagements de la loi de programmation de la justice votée en 2023. Cette hausse, dont le ministre Gérald Darmanin s’est félicité, doit permettre de financer 1 600 recrutements supplémentaires en 2025.