Le gouvernement proposera un nouveau texte sur l’immigration au début de 2025 afin, notamment, de prolonger la durée maximale de rétention des étrangers visés par une mesure d’éloignement, comme l’avait annoncé le ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau.

Son prédécesseur, Gérald Darmanin, avait lui aussi porté une loi sur l’immigration – un texte dont de nombreuses mesures ont été censurées par la Conseil constitutionnel. M. Darmanin avait ainsi complété l’édifice du droit de l’immigration, un empilement législatif vertigineux remanié sans cesse depuis les textes fondateurs signés par le général de Gaulle au sortir de la guerre.

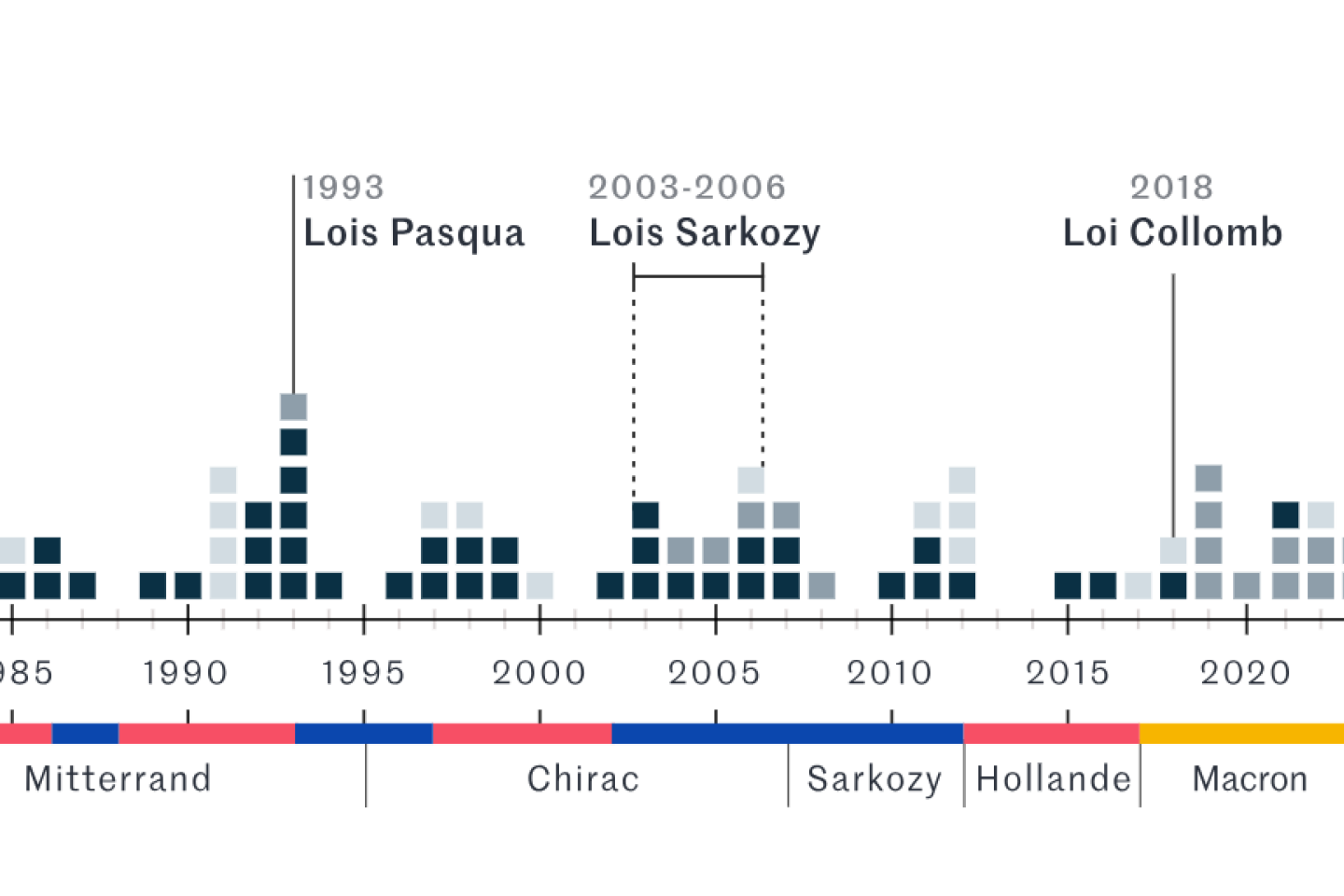

Un chiffre suffit à prendre la mesure de cette hyperactivité législative : depuis 1945, la France a voté une loi sur l’immigration tous les deux ans en moyenne – sans compter les ordonnances, arrêtés, circulaires et décrets qui se sont multipliés. De droite comme de gauche, tous les ministres de l’intérieur ont voulu laisser leur empreinte sur la question.

Pour quel résultat ? Aucun de ces textes n’est parvenu à éteindre le débat brûlant sur l’immigration né au cœur des années 1970. Même l’accélération des réformes depuis les années 1980 a été impuissante à contenir la poussée de l’extrême droite, qui s’appuie alors sur l’équation fallacieuse inventée par Jean-Marie Le Pen : « 1 million d’immigrés = 1 million de chômeurs. »

L’amoncellement des lois n’a eu guère plus d’effets sur la réalité de l’immigration, la hausse des demandes d’asile, dans les années 2010, ou la « crise » des réfugiés, en 2015 – les flux migratoires dépendent bien plus de circonstances extérieures que des décrets.

Cette frénésie de changement n’est pourtant pas anodine. Sans même compter le temps passé au Parlement et dans les ministères pour procéder sans cesse à des ajustements, tantôt minuscules, tantôt fondamentaux, de la politique migratoire, les acteurs de terrain (magistrats, avocats ou associatifs) peinent à suivre le rythme effréné des réformes, qui se contredisent souvent, et complexifient le droit des étrangers. Ainsi, les conditions de délivrance de la carte de résident de longue durée ont changé huit fois depuis 1984, réclamant aux étrangers cinq, dix ou quinze ans de résidence en France, et les critères de régularisation des immigrés sans papiers ont été redéfinis près d’une quinzaine de fois depuis les années 1970.

Ces incessantes révisions de la législation ont progressivement brouillé la répartition des rôles confortable entre une droite « ferme » et une gauche « humaniste ». Car si Charles Pasqua et Nicolas Sarkozy restent probablement les champions des mesures anti-immigration, les socialistes ont entériné, voire devancé, de nombreux durcissements proposés par la droite. Une tendance largement confirmée depuis l’élection d’Emmanuel Macron.

L’immigration légale, exigeante mais durable

S’il y a bien un levier sur lequel l’Etat peut jouer, c’est celui des conditions d’entrée régulière sur le territoire. Et les décisions prises dans la deuxième moitié du XXe siècle ont profondément transformé la nature de l’immigration française.

Le Monde

Soutenez une rédaction de 550 journalistes

Accédez à tous nos contenus en illimité à partir de 7,99 €/mois pendant 1 an.

S’abonner

Après la guerre, les flux étaient principalement composés de travailleurs étrangers venus aider à reconstruire le pays. La montée du chômage de masse a changé la donne, aboutissant à la décision de Valéry Giscard d’Estaing de suspendre l’immigration de travail, en 1974. Si les frontières n’ont jamais été complètement fermées, les règles d’entrée des travailleurs se sont durcies. Passant de 175 000 titres de séjour délivrés en 1970 à 50 000 en 2022, l’immigration de travail temporaire a été supplantée par une immigration de peuplement.

Immigration « choisie »

On observe toutefois un tournant depuis la fin des années 2000 : au nom d’une « immigration choisie », des mesures facilitent l’arrivée de travailleurs dans les secteurs qui peinent à recruter.

Au milieu des années 1970, pour la première fois, la France a admis sur son territoire plus de familles que de travailleurs. Cette période est désignée comme le point de départ de « l’ouverture des vannes migratoires » par les opposants à l’immigration. Ils incriminent un arrêt du Conseil d’Etat, en 1978, qui sanctuarisait le regroupement familial, ce droit accordé aux travailleurs immigrés d’être rejoints par leur famille en France.

Le Conseil d’Etat n’a fait que freiner les tentatives de la droite d’écorner le regroupement familial, qui existait bien avant les années 1970. Depuis cette époque, de nombreuses réformes ont durci son application. La régularisation sur place des familles est ainsi quasi impossible depuis la loi Sarkozy de 2003, qui leur a imposé une autorisation préalable au regroupement familial avant d’entrer sur le territoire

Délai minimal de présence en France

Le regroupement familial a aussi été limité par un autre levier : un délai minimal de présence en France a été imposé aux immigrés avant de pouvoir en bénéficier.

Dans le même temps, l’Etat a renforcé les exigences applicables aux immigrés souhaitant être rejoints par leur famille, tant au niveau du logement que des ressources financières. Un contrôle de l’intégration des familles a été introduit sous Nicolas Sarkozy (en 2007), avant de disparaître sous François Hollande (en 2016).

A rebours de ce mouvement de durcissement, l’année 1984 a constitué un tournant favorable pour les immigrés réguliers. Pour la première fois, ils ont pu bénéficier d’une carte de résident de longue durée décorrélée de l’occupation d’un emploi : cette réforme du socialiste Gaston Defferre a consacré le caractère durable de l’installation des immigrés en France, placés hors d’atteinte des aléas du chômage.

Les critères de délivrance de cette carte ont fait l’objet de nombreux allers et retours au fil des alternances droite-gauche, mais ils se sont globalement assouplis : elle est désormais accessible au bout de cinq ans de résidence régulière.

Les titres de séjour délivrés aux immigrés sont plus durables que par le passé. Si certaines catégories d’étrangers doivent encore renouveler leur titre tous les ans, beaucoup bénéficient d’un titre pluriannuel de deux à quatre ans – et même, depuis 2007, d’une carte de résident permanente.

Cette mutation d’une immigration temporaire de travail vers une installation durable s’est accompagnée d’une plus grande exigence d’assimilation à l’égard des nouveaux arrivants, surtout sous l’impulsion de la droite sarkozyste, puis sous les quinquennats d’Emmanuel Macron, au cours desquels les prérequis culturels, linguistiques et d’adhésion aux valeurs de la République ont été renforcés.

La « double peine »

La question de la « double peine » est symptomatique de l’ambiguïté de la politique migratoire de la France. En vertu de cette épée de Damoclès forgée en 1945, les étrangers condamnés pour des infractions de droit commun peuvent être expulsés du territoire français, même s’ils sont en situation régulière.

La loi prévoit des exceptions pour les catégories d’étrangers considérés comme les plus intégrés – que les gouvernements de droite et de gauche n’ont cessé de modifier selon les circonstances. La dernière réforme menée en 2003 par le ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy, présentée comme une suppression de la « double peine », n’a fait qu’élargir les possibilités pour certains étrangers d’y échapper, sans la bannir complètement.

L’asile, un droit plus si inconditionnel

Les garanties offertes aux demandeurs d’asile ont régressé à mesure que leur nombre augmentait et que les soupçons d’abus grandissaient. En revanche, le statut de réfugié a été étendu pour protéger davantage d’étrangers persécutés dans le monde.

A première vue, l’asile ne devrait être pas être soumis aux aléas des agendas politiques, puisque c’est la seule immigration inconditionnelle : les conventions internationales imposent à la France d’accueillir tous les persécutés qui réclament sa protection, à condition qu’ils remplissent les critères. Ils doivent pouvoir entrer librement sur le territoire français, sans les restrictions qui s’imposent aux autres étrangers, et y rester le temps qu’on examine leur demande.

Pourtant, la France a limité ce droit ancré dans la tradition républicaine. Sans jamais instaurer formellement de quotas, l’Etat s’est doté, depuis la présidence Mitterrand (1981-1995), de moyens légaux pour refouler certains profils de demandeurs d’asile constituant des « menaces à l’ordre public », ou ceux dont la demande est « manifestement infondée ».

Ce durcissement a suivi l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile, mais surtout du nombre supposé d’étrangers non éligibles qui tenteraient d’en abuser – en profitant de ce statut favorisé pour entrer sur le territoire, avant de s’y maintenir clandestinement une fois leur demande refusée.

C’est dans cette logique que la « loi Darmanin » a durci le traitement des déboutés de l’asile, qui se verront désormais notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) de façon systématique.

Retrait du droit automatique de travailler

La condition matérielle des demandeurs d’asile acceptés sur le territoire s’est par ailleurs dégradée à partir de 1991 : la première ministre socialiste, Edith Cresson (1991-1992), leur a retiré le droit automatique de travailler pour subvenir à leurs besoins pendant l’instruction de leur demande, octroyé quelques années plus tôt par Laurent Fabius.

La situation s’est encore compliquée en 2005, avec l’instauration d’un délai minimal d’un an avant de pouvoir travailler. Autant de décisions censées décourager le détournement du droit d’asile par des immigrés désireux de venir travailler en France, sur fond de chômage de masse. Le mouvement s’est toutefois inversé depuis 2015, avec un assouplissement de cette règle. Le projet de loi Darmanin prévoyait d’aller plus loin, en supprimant le délai minimal pour certains demandeurs d’asile les plus susceptibles d’obtenir la protection ; mais la mesure n’a pas survécu au débat parlementaire.

Pour compenser la restriction du droit de travailler, l’Etat a mis en place une aide financière de 2 000 francs pour les demandeurs d’asile en 1967. Cette allocation forfaitaire a été mensualisée en 1984, pour leur permettre de subsister pendant les mois, voire les années, de l’instruction de leur dossier. Elle ne s’adapte à la taille de la famille que depuis quelques années.

Deux restrictions de taille ont été introduites ces dernières années :

- Depuis 2015, l’allocation peut être supprimée si le demandeur d’asile refuse la proposition d’hébergement de l’Etat.

- Depuis novembre 2019, l’argent de l’allocation ne peut plus être librement utilisé en liquide, mais seulement versé sur une « carte bleue » de paiement.

Paradoxalement, au moment où la France compliquait la situation des demandeurs d’asile, elle a amélioré la protection de ceux qui obtiennent ce titre. Le statut de réfugié, conçu au départ pour prendre en charge les seuls déplacés de la seconde guerre mondiale, avait déjà été ouvert aux non-Européens en 1971 par une convention internationale. Mais la France est allée plus loin en accordant l’« asile constitutionnel » aux personnes menacées par des entités non étatiques (à partir de 1998), et une « protection subsidiaire » aux étrangers menacés de torture ou de peine de mort dans leur pays d’origine (en 2003).

Une répression croissante contre les étrangers en situation irrégulière

La lutte contre l’immigration clandestine s’est considérablement développée depuis les années 1980.

La ligne claire qui sépare aujourd’hui dans le débat public les immigrés réguliers (qui ont vocation à s’installer) et irréguliers (qui peuvent être renvoyés) n’a pas toujours été si tranchée. Pour certains observateurs, elle s’est cristallisée à partir de 1983, quand François Mitterrand, mis sous pression par le Front national, a musclé sa politique de lutte contre l’immigration irrégulière.

Les autorités avaient déjà commencé à enfermer et à expulser discrètement des sans-papiers dès les années 1960. Mais ce n’est qu’en 1980, au crépuscule du mandat de Valéry Giscard d’Estaing, que le premier véritable dispositif répressif a vu le jour : la loi Bonnet a légalisé les reconduites à la frontière et le maintien des sans-papiers dans des centres de rétention administrative le temps d’organiser leur « éloignement ».

En arrivant au pouvoir l’année suivante, les socialistes n’ont pas remis en cause ce nouvel instrument, se contentant de le remettre dans les mains du juge pour limiter les abus de l’administration – un garde-fou qui a disparu cinq ans plus tard.

Rétention administrative prolongée

Depuis les années 1980, le régime de la rétention administrative n’a cessé de se durcir. Pour éviter que les sans-papiers n’aient purgé la durée maximale de rétention avant d’avoir pu être reconduits à la frontière, cette durée a été régulièrement allongée – jusqu’à atteindre quatre-vingt-dix jours aujourd’hui.

Les familles ont été plutôt épargnées par la rétention jusqu’aux années 2000, pour éviter de séparer les parents des enfants. Mais cette doctrine a été amendée sous les présidences Chirac et Sarkozy, avec l’aménagement d’espaces pour les familles dans les centres de rétention. Cette politique, menée en dehors de tout cadre légal, a été normalisée en 2016 par le gouvernement socialiste de Manuel Valls, qui a légalisé la rétention des mineurs « accompagnants », au grand dam des associations. Un choix contredit par la « loi Darmanin », qui proscrit formellement la rétention des mineurs.

A rebours de la tendance générale, un aspect de l’arsenal répressif contre les étrangers sans papiers a été assoupli en 2012 par les socialistes : pour la première fois depuis 1945, l’entrée ou le séjour irrégulier sur le territoire n’est plus passible de prison. La « loi Darmanin » prévoyait de rétablir ce délit pénal, mais la mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel.

En revanche, la France n’a cessé de doter sa police de nouveaux outils pour détecter les étrangers sans papiers, afin d’encourager les reconduites à la frontière. La « loi Darmanin » prévoyait d’aller un cran plus loin, en instaurant le recueil de force des empreintes digitales ou la radiation des organismes de Sécurité sociale pour les étrangers visés par une OQTF, mais ces mesures ont également été censurées par le Conseil constitutionnel.

La loi française prévoit, depuis 1938, des sanctions contre les personnes qui aident les immigrés à entrer ou à séjourner clandestinement en France. Destinées à combattre les passeurs, qui s’enrichissent en faisant franchir les frontières, ces sanctions ont été infligées à des militants ou de simples citoyens et régulièrement durcies par la droite comme par la gauche.

Les critiques contre ce « délit de solidarité » ont toutefois poussé les gouvernements à exclure les cas les plus flagrants : saisi par l’agriculteur Cédric Herrou, le Conseil constitutionnel a contraint, en 2018, la majorité macroniste à clarifier la loi, pour s’assurer qu’aucune aide humanitaire désintéressée ne puisse faire l’objet de poursuites.

L’arsenal répressif s’est aussi régulièrement renforcé contre les employeurs de travailleurs irréguliers.

La « loi Darmanin » prévoit un renforcement des sanctions contre les « marchands de sommeil » en créant des peines aggravées lorsque le locataire qui vit dans des « conditions incompatibles avec la dignité humaine » est en situation de vulnérabilité, en particulier s’il s’agit d’un étranger en situation irrégulière. Elle permet également à ces victimes d’obtenir une carte de séjour d’un an si elles portent plainte.

Offre de santé réduite

Contrairement à ce qui est souvent affirmé, l’offre de santé fournie aux immigrés sans papiers a été réduite. Jusqu’en 1993 tous les étrangers avaient, en effet, accès à la même couverture santé que les Français, quel que soit leur statut : la Sécurité sociale s’ils y étaient affiliés, ou l’aide médicale pour les plus précaires. Ils sont désormais tous dirigés vers l’aide médicale d’Etat (AME).

En 2020, le gouvernement d’Edouard Philippe a restreint la couverture de soins pour les personnes en situation irrégulière, à la fois « pour décourager des étrangers qui viendraient en France pour bénéficier de l’avantageux système de santé que constituerait l’AME », et pour dissuader le « tourisme médical ». La loi Darmanin prévoyait d’aller plus loin, en conditionnant la nouvelle « aide médicale d’urgence » au paiement d’un forfait annuel. Cette modification a été censurée par le Conseil constitutionnel et le gouvernement avait promis de la faire passer par voie réglementaire.

La frilosité de l’Etat à accepter de régulariser la situation des sans-papiers est un autre marqueur du raidissement. François Hollande avait refusé de procéder à une régularisation massive en arrivant au pouvoir en 2012, contrairement à ses prédécesseurs socialistes, François Mitterrand et Lionel Jospin.

Ce choix était justifié par le refus de « générer un appel d’air » en créant un précédent favorable, même si les régularisations n’ont pas totalement disparu : 30 000 sans-papiers sont toujours régularisés chaque année, sur la base d’un examen des dossiers au cas par cas, prévu par une circulaire de 2012 de Manuel Valls.

Le projet de loi initial de Gérald Darmanin prévoyait quant à lui une régularisation de « plein droit » des travailleurs de certains métiers « en tension ». Mais la mesure a été abandonnée sous la pression de la droite, au profit d’un système de régularisation exceptionnelle à la discrétion des préfets.

Dématérialisation des titres et démarches impossibles

Autre entrave aux droits des étrangers : la dématérialisation des demandes de titres de séjour, systématique depuis 2021, rend impossible pour certains d’accomplir les démarches. Le Conseil d’Etat, saisi par plusieurs associations et syndicats depuis l’entrée en vigueur de ce texte, a annulé le décret l’année suivante, estimant qu’un recours exclusif au téléservice ne peut être imposé que si « l’accès normal des usagers au service public et l’exercice effectif de leurs droits sont garantis ». En 2023, une solution de substitution a été créée. Parallèlement, les possibilités de contestations en cas de refus se sont restreintes, avec une réduction des délais de recours administratifs.

La nationalité française, un sésame moins accessible

Si le droit du sol est resté un principe fondateur, les possibilités d’acquérir la nationalité française par le mariage ou l’ancienneté ont été restreintes.

La naturalisation est une étape cruciale du parcours d’immigration : elle permet à un étranger d’acquérir la nationalité française et les droits qui lui sont associés (résidence, droit de vote, etc.). Ses modalités font depuis longtemps l’objet de vifs débats, entraînant des modifications incessantes de la législation.

La question la plus brûlante est celle du droit du sol, qui consiste à accorder automatiquement la nationalité française aux enfants d’immigrés de la deuxième génération, dès lors qu’ils sont nés en France. La remise en cause de ce droit consacré au début de la IIIe République est un combat de la droite dure. Les uns veulent le supprimer, les autres le restreindre – en revenant, par exemple, au régime Pasqua, qui contraignait, entre 1993 et 1998, les enfants à manifester la volonté d’être français pour obtenir la nationalité. La « loi Darmanin » prévoyait de revenir à ce régime, mais la mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel.

Sans s’associer à ce discours, les macronistes ont partiellement amputé le droit du sol en 2018, dans le but de dissuader les femmes étrangères de venir accoucher à Mayotte : les enfants nés dans le 101e département français ne peuvent désormais devenir français que si l’un de leurs parents résidait sur place depuis au moins trois mois au moment de leur naissance. Le durcissement du droit du sol à Mayotte prévu par la « loi Darmanin » a été censuré par le Conseil constitutionnel, mais le ministre de l’intérieur a annoncé le 11 février vouloir aller encore plus loin, en supprimant tout bonnement ce droit constitutionnel dans le 101e département français.

Les possibilités de naturalisation par le mariage ont, elles, été réduites au cours des trois dernières décennies. Jusqu’en 1984, les étrangers pouvaient obtenir automatiquement la nationalité immédiatement après leur mariage avec un(e) Français(e).

Délai de carence de quatre ans

Depuis, la législation a été considérablement durcie, notamment dans le but de décourager les unions de complaisance. Ils peuvent prendre deux formes : les mariages « blancs », lors duquel l’époux français est complice, voire rémunéré pour cette union, ou les mariages « gris », lors duquel le ou la Française se fait duper par la conjointe ou le conjoint. Dernier effort instauré en 2021 afin de déceler les éventuels indices d’un mariage de complaisance, un officier de l’état civil doit entendre les futurs époux.

Les étrangers sont aujourd’hui soumis à un délai de carence de quatre ans avant d’obtenir la naturalisation, et les mariages de complaisance sont pénalement sanctionnables. La « loi Darmanin » prévoyait de porter ce délai à cinq ans, mais le Conseil constitutionnel a censuré la mesure.

L’autre levier sur lequel l’Etat joue est la naturalisation par décret : une personne sur deux n’obtient la nationalité française ni par la naissance ni par le mariage, mais en vertu d’une décision des autorités au cas par cas. S’il s’agit d’un choix discrétionnaire, la loi fixe des exigences minimales sans lesquelles l’étranger ne peut être naturalisé : il est ainsi normalement nécessaire d’avoir résidé cinq ans en France en situation régulière. Des facilités ont été octroyées à certaines catégories d’étrangers, selon les priorités du moment : l’encouragement des liens familiaux jusqu’aux années 1990, puis la maîtrise de la langue française et l’intégration dans la société.

« Parcours exceptionnel d’intégration »

Depuis 2011, une procédure permet aux étrangers ayant accompli des actions remarquables dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif d’obtenir la nationalité plus rapidement au regard de leur « parcours exceptionnel d’intégration ».

Pour répondre aux inquiétudes sur l’assimilation des étrangers, l’Etat a d’abord choisi de limiter les droits des nouveaux nationaux en instaurant des délais de carence avant de pouvoir voter ou d’occuper des fonctions publiques. Ces incapacités ont été progressivement levées, jusqu’à disparaître complètement sous la présidence Mitterrand.

Par la suite, à partir des années 1990, la question s’est décalée vers le contrôle a priori de l’intégration des candidats à la naturalisation, avec un renforcement des exigences de maîtrise de la langue française, de la culture et des valeurs de la République. Sous les quinquennats d’Emmanuel Macron, le niveau de langue a été élevé, et le candidat à la naturalisation doit désormais fournir un extrait de casier judiciaire du pays d’origine.