Attention, retour d’un sujet hautement controversé en physique-chimie, la fusion froide. Le terme désigne une expérience détaillée en 1989 qui prétendait avoir reproduit, dans les conditions peu extrêmes d’un modeste laboratoire de chimie, un phénomène de physique nucléaire, la fusion de deux noyaux atomiques et la production d’énergie associée. Ce phénomène fait briller les étoiles, il est aussi la clé de la puissance des bombes thermonucléaires, et les ingénieurs tentent de le contrôler pour la production d’énergie par plusieurs machines pour générer de l’électricité, comme ITER dans le sud de la France. Mais Martin Fleischmann (1927-2012) et Stanley Pons, les auteurs américains de l’exploit de 1989, expliquaient avoir produit cette fusion dans des conditions quasi normales, sans l’énorme pression des étoiles, ni le recours à une bombe nucléaire d’amorçage ou de puissants champs magnétiques. D’où le terme de « fusion froide ». Mais l’article a fait long feu, personne n’ayant pu reproduire le dégagement de chaleur observé ou l’imputer à des réactions de fusion.

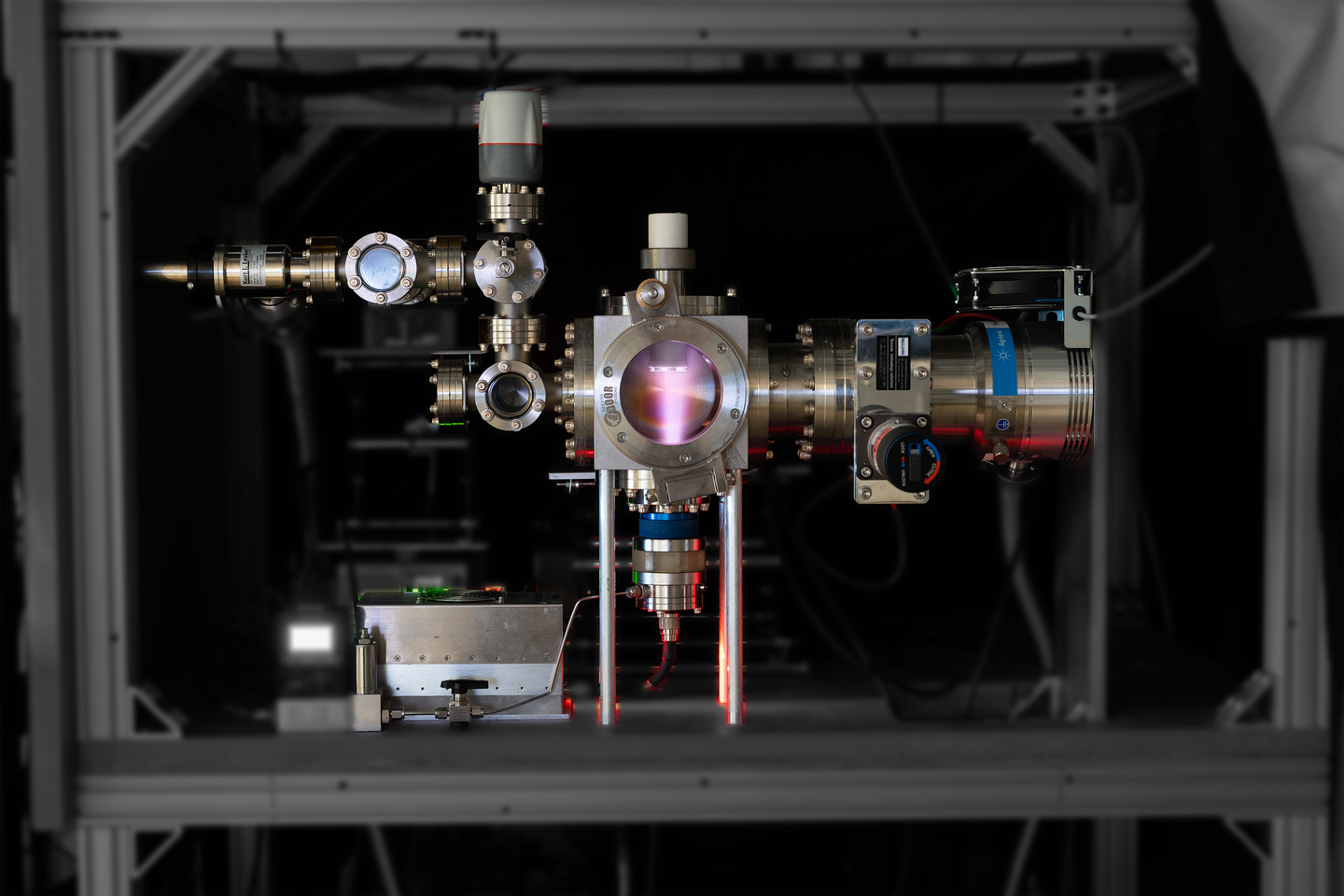

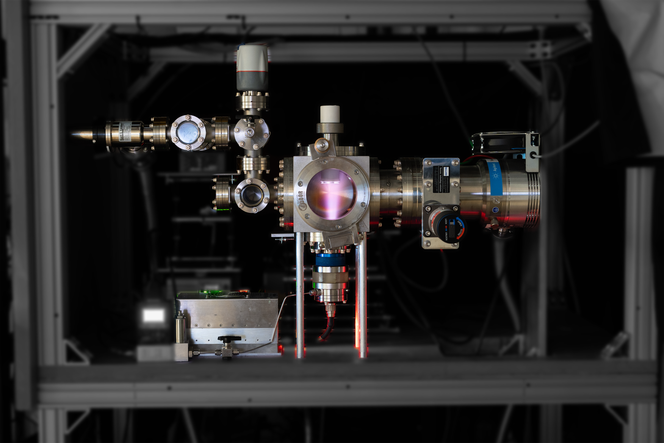

Pourtant, le 20 août, dans Nature, une équipe canadienne de l’université de Colombie britannique annonce avoir fait de la fusion en laboratoire… tout en se gardant bien de la qualifier du terme sulfureux de « froide ». Cependant, le rappel de l’expérience de 1989 n’est pas fortuit car une partie de l’équipe est issue d’un groupe qui, à partir de 2015, a voulu « revisiter » les essais de Fleischmann et de Pons. Et, si ce groupe avouait en 2019 n’avoir trouvé aucun effet, il précisait avoir identifié des pistes intéressantes, dont l’un des maillons-clés de 1989, l’électrochimie, ou l’art, comme dans les batteries, de faire circuler des électrons ou des ions entre deux électrodes. Finalement, dans leur dernier article, ce principe ne sert pas à faire la fusion elle-même, mais à la doper.

Il vous reste 54.14% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.