L’incident de sûreté impliquant de la radioactivité le plus grave des quinze dernières années s’est produit en plein Paris au cœur de l’été, passant largement inaperçu. Le 22 juillet, un travailleur a été irradié par l’accélérateur de particules du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), installé dans les sous-sols du Louvre. L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) l’a classé au niveau 3 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques, ce qui en fait le troisième « incident grave » observé en France depuis 1981, le dernier ayant eu lieu en 2008. Alors que l’accélérateur est à l’arrêt depuis plus de deux mois, la direction du C2RMF assure s’employer « à répondre à toutes les questions de l’ASNR et à restaurer la confiance ».

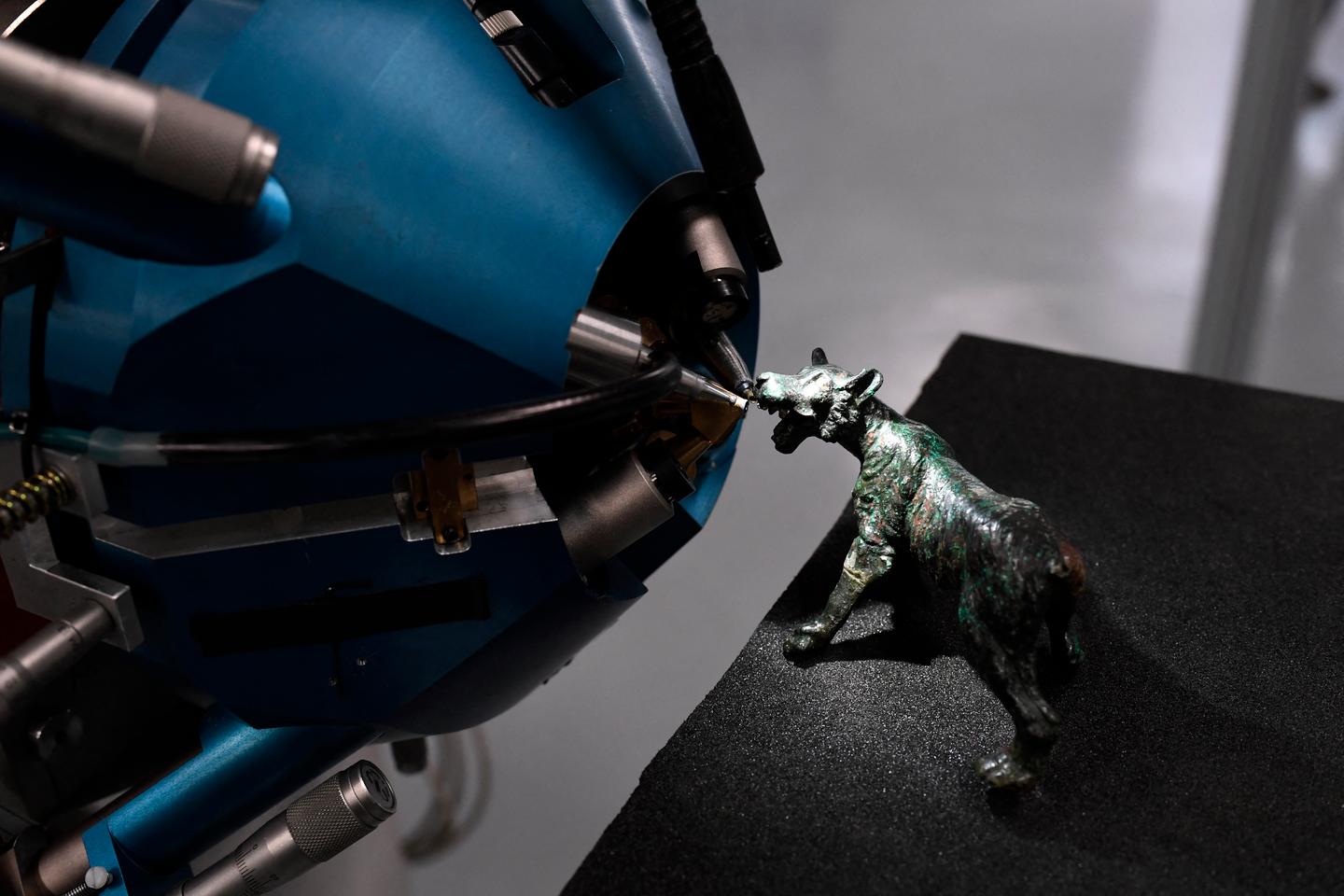

Installé depuis 1988 au sein du Louvre, l’accélérateur baptisé Aglaé pour Accélérateur Grand Louvre d’analyses élémentaires, est le seul au monde consacré exclusivement à l’étude des objets du patrimoine culturel. Des particules chargées en protons sont « bombardées » sur les œuvres d’art ou les objets anciens, ce qui permet de connaître la composition des matériaux qui les constituent. En 2017, cet instrument a été largement révisé et amélioré pour devenir le « Nouvel Aglaé », qui analyse plusieurs centaines d’objets chaque année.

Il vous reste 74.72% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.