La planète compte 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT, le double d’il y a quatre mois. Mais sait-on si l’utilisation de cette intelligence artificielle (IA) aura des conséquences sur le fonctionnement cérébral ? Oui, répondent en substance des spécialistes en neurotechnologie du MIT Media Lab de Cambridge (Massachusetts).

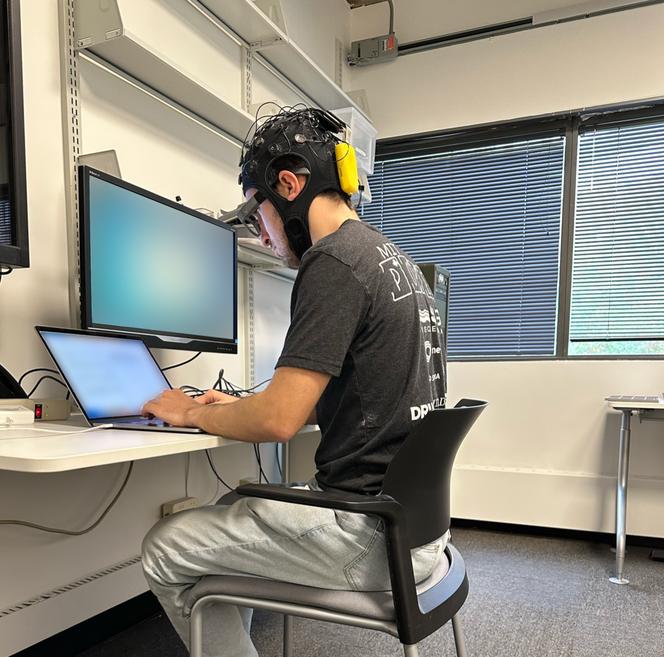

Sous la houlette de la chercheuse française Nataliya Kosmyna, cette équipe a mené une recherche inédite sur cinquante-quatre volontaires de 18 à 39 ans d’une dizaine de nationalités. Munis de casques qui lisaient leurs activités cérébrales – et plus précisément les flux d’informations circulant dans différentes zones du cerveau, observés par le Dynamic Direct Transfer Function, plus complet qu’une mesure d’encéphalogramme classique, ces étudiants et postdoctorants des universités du MIT, de Harvard et de Wellesley, toutes dans la région de Boston, ont dû à trois reprises écrire des rédactions en utilisant ou non ChatGPT, puis se souvenir de leurs écrits. Quatre mois plus tard, les dix-huit qui ont accepté de revenir ont poursuivi l’expérience en inversant leur position. Ceux qui étaient aidés par l’IA ne l’étaient plus et vice-versa.

Il vous reste 77.19% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.