La préhistoire nous apparaît souvent sous une palette ocre, jaune et noire, les couleurs utilisées dans les peintures rupestres. Mais peut-être y avait-il aussi du bleu dans le décor de nos ancêtres : il y a trente-quatre mille ans, Homo sapiens savait déjà extraire l’indigotine de la plante Isatis tinctoria, le pastel des teinturiers, non comestible. C’est ce que montre une étude publiée en mai dans PLOS One, qui repousse de presque trente millénaires la première utilisation connue de ce colorant naturel, supplanté aujourd’hui par une version synthétique. Le premier témoignage de son emploi remontait jusqu’alors à six mille ans, sur une étoffe de coton trouvée à Huaca Prieta, au Pérou.

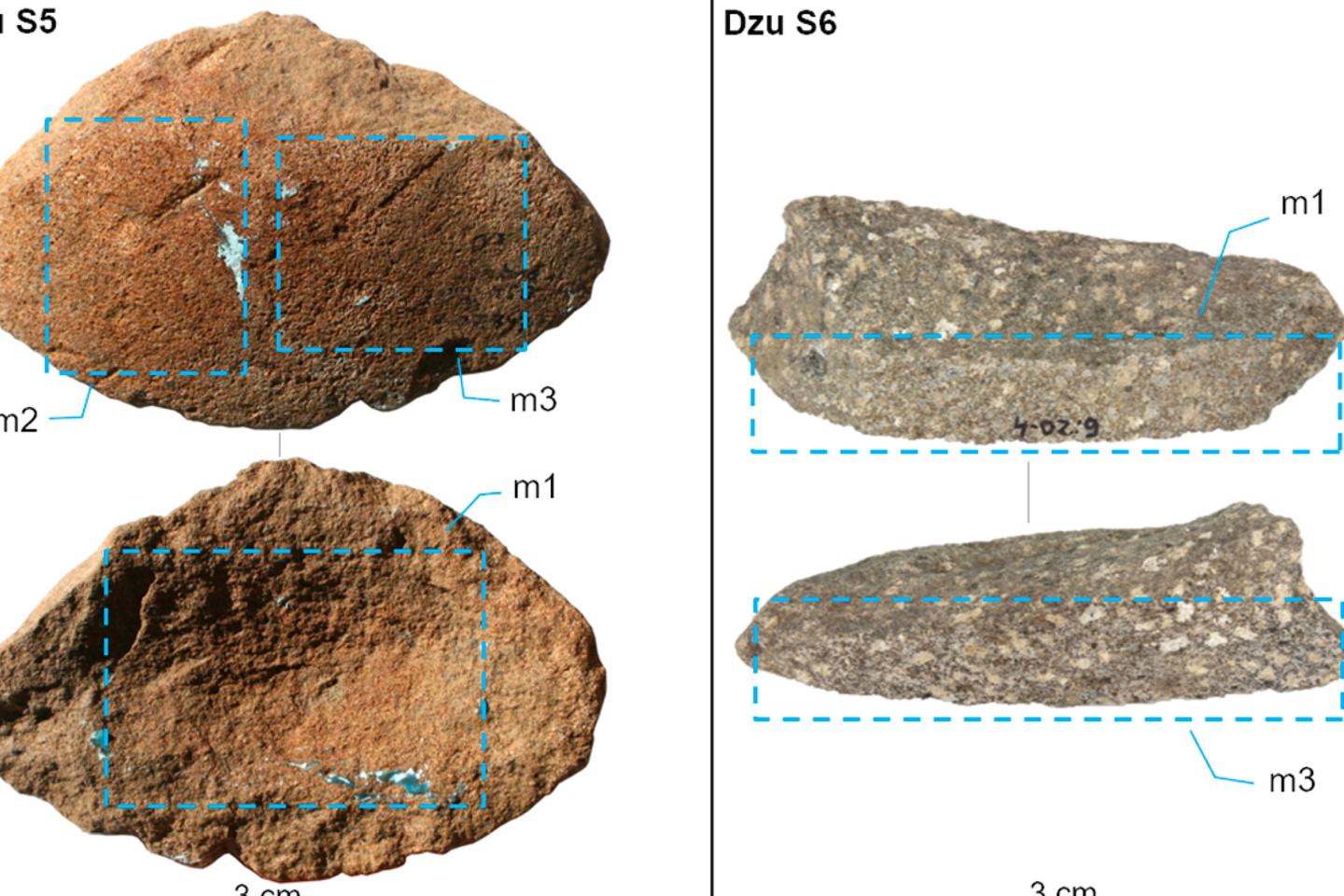

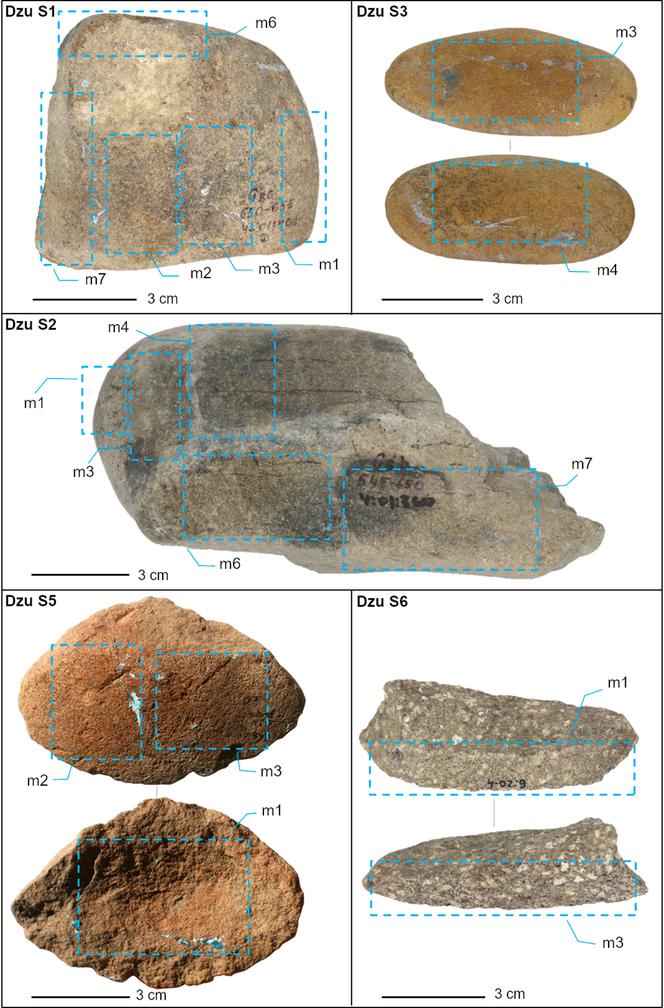

Contrairement à la découverte péruvienne, il n’y a nul chiffon bleuté dans la nouvelle étude. L’archéologue Laura Longo, de l’université Ca’ Foscari, à Venise, en Italie, et ses collègues se sont concentrés sur des galets trouvés, dans les années 2000, dans la grotte de Dzudzuana, au pied des montagnes du Caucase, en Géorgie. « Nous voulions identifier des grains d’amidon qui pouvaient se trouver sur ces pierres à broyer, à la suite d’une étude précédente jugée insuffisamment étayée », explique la chercheuse italienne.

Il vous reste 76.55% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.