« Romans. 1993-2007 », de Philip Roth, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Lazare Bitoun, Josée Kamoun et Marie-Claire Pasquier, édité sous la direction de Philippe Jaworski avec Nicolas Cavaillès, Aurélie Guillain et Paule Lévy, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1 664 p., 70 €.

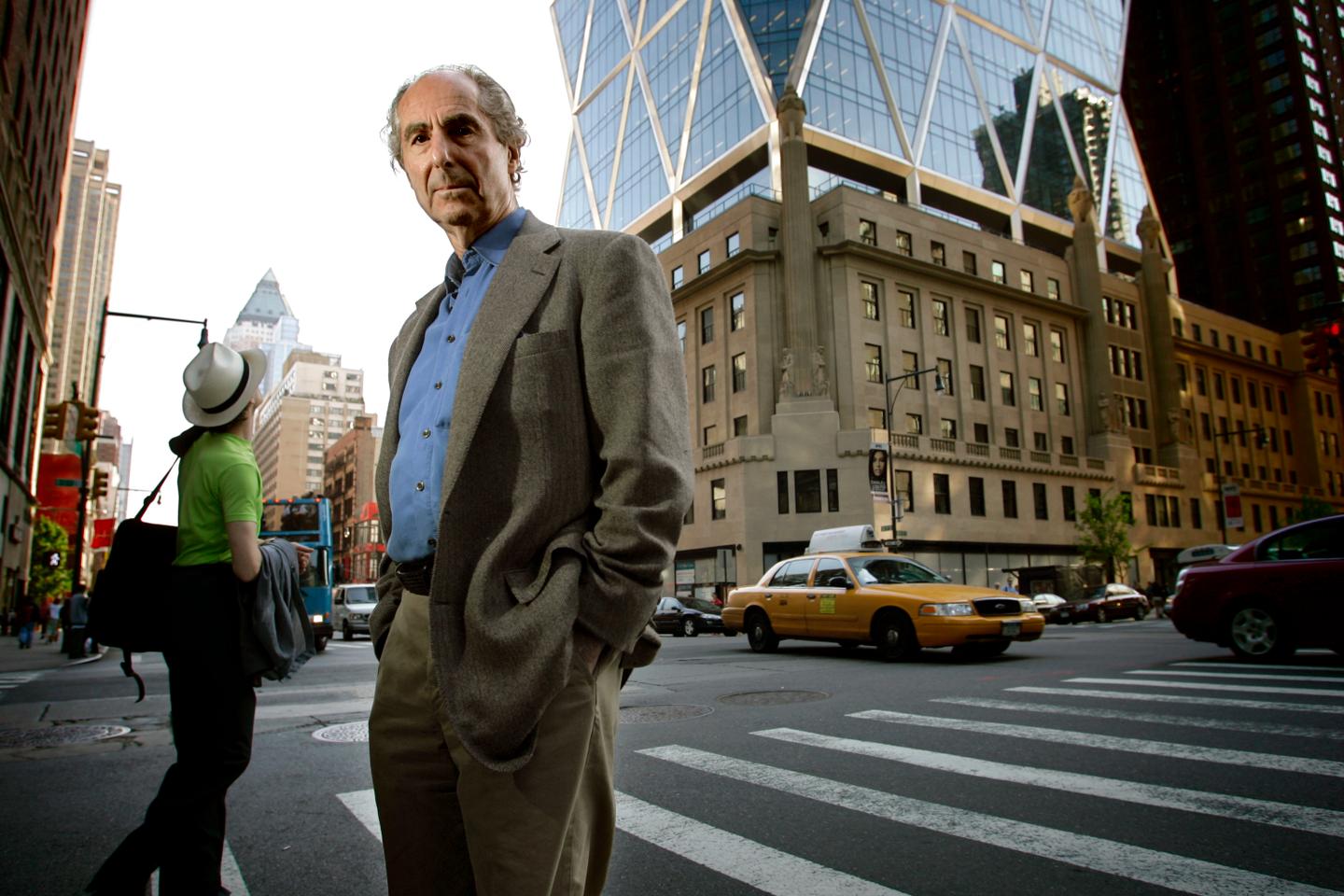

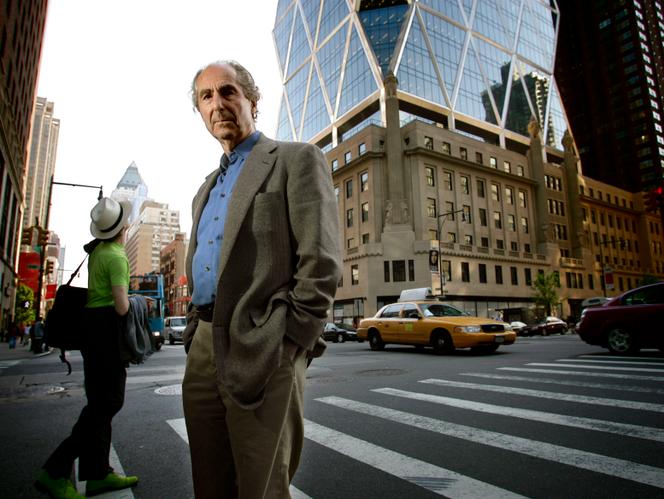

Pour certains écrivains, l’auteur se doit de disparaître derrière son œuvre. « L’artiste doit s’arranger de façon à faire croire à la postérité qu’il n’a pas vécu », écrivait Flaubert à Louise Colet (27 mars 1852). Quelle erreur, aux yeux de Philip Roth ! Pour le grand écrivain américain (1933-2018), le champ biographique est la mine d’or par excellence. A condition de dupliquer le « je », de le parodier, de le caricaturer, et même de le « compromettre ». L’artiste doit « tirer des récits de ses vices », « rêver des doubles pour ses démons », pouvait-on lire dans La Leçon d’anatomie (Gallimard, comme tous ses livres, 1985).

Jusqu’aux années 1990, les doubles de Roth s’appelaient David Kepesh, Peter Tarnopol ou Nathan Zuckerman. Mais, en 1993, voilà qu’il s’avise que le meilleur moyen de se cacher est encore d’être soi-même. « La forme de déguisement la plus habile consiste à porter un masque à sa propre effigie », explique-t-il dans Les Faits (1990). C’est ce qu’il met en œuvre dans Opération Shylock (1995), le roman qui ouvre ce troisième volume de l’écrivain dans « La Pléiade ». Dirigé comme les précédents par Philippe Jaworski, on y trouve, dans des traductions révisées, Opération Shylock (1995), Le Théâtre de Sabbath (1997), Le Complot contre l’Amérique (2006) et Exit le fantôme (2009).

Il vous reste 80.09% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.