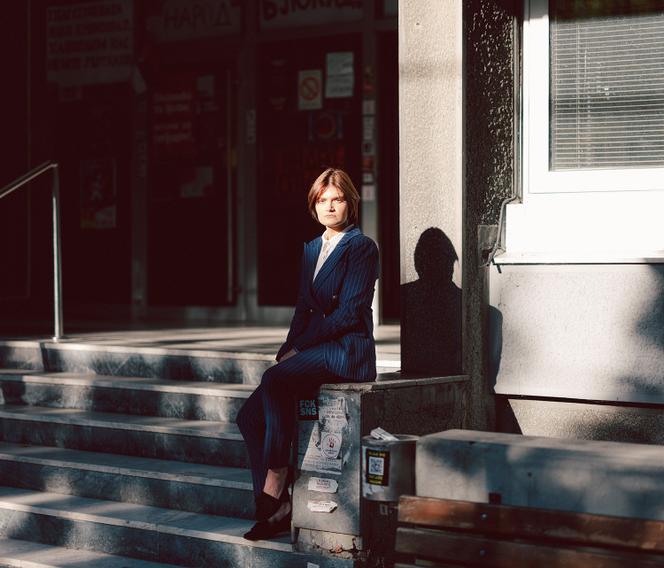

Après vingt-quatre heures de garde à vue, Teodora Gardović, étudiante de 23 ans, sort libre du palais de justice de Belgrade, ce mercredi de fin août. « Ils essayent de nous effrayer, mais ça ne marche pas », lance cette jeune femme menue aux longs cheveux bruns, avant de lâcher, air bravache, que « tout le monde devrait passer vingt-quatre heures dans un commissariat, c’est très formateur ». Après avoir enlacé ses proches, elle promet immédiatement de retourner manifester. « Téa, Téa, Téa » (le diminutif de Teodora), l’acclament plusieurs dizaines de partisans, réunis devant le grand bâtiment à l’architecture yougoslave du centre de la capitale serbe.

Arrêtée la veille, dans un bus, par des policiers en civil pour avoir, selon elle, simplement jeté une « bouteille d’eau » sur une succursale du Parti progressiste serbe (SNS) du président nationaliste Aleksandar Vučić lors d’une manifestation, « Téa » est devenue l’une des figures du mouvement anticorruption qui secoue ce pays des Balkans depuis près de dix mois.

Déclenchée par l’effondrement meurtrier de l’auvent de la gare de Novi Sad le 1er novembre 2024 alors qu’il venait d’être rénové, la contestation a pris de l’ampleur, devenant le plus vaste mouvement depuis la chute de l’ex-dictateur Slobodan Milošević, en 2000.

Il vous reste 75.16% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.