Le spectre de la guerre civile (rappelons ici les 700 000 morts de la guerre de Sécession, en 1865) semble se pencher de nouveau sur une démocratie américaine mise à mal par le second mandat du président Trump. D’où l’intérêt d’Une bataille après l’autre, de Paul Thomas Anderson, récit histrionique de la traque d’anciens activistes des années 1970 par un haut gradé de l’armée américaine suprémaciste blanc. La tentative est d’autant plus précieuse que les luttes armées contemporaines sur le sol américain (il est vrai, rapidement décimées par le FBI) n’auront pas outre mesure intéressé le cinéma de fiction américain.

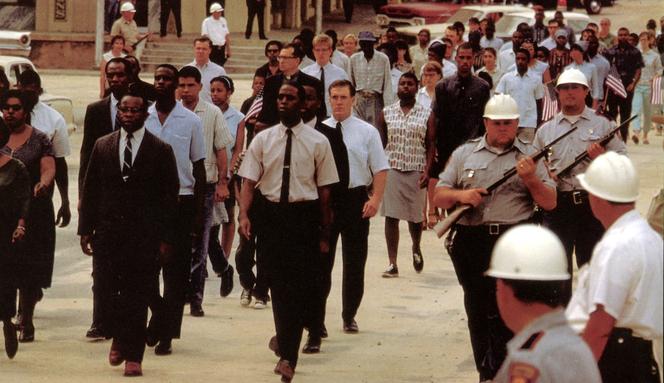

En filigrane, une histoire peut toutefois se dessiner, qui touche aux divers mouvements, d’inspiration marxiste-léniniste et internationaliste, qui s’engagent dans la résistance armée. Le Black Panther Party, bien sûr, créé en 1966 à Oakland (Californie), qui prône, face au reflux des droits civiques et à la ségrégation persistante, le passage à l’action violente de la communauté afro-américaine.

Moins connu, le mouvement des Weathermen voit le jour en 1969 à Chicago (Illinois), précisément en signe de solidarité de la communauté blanche avec la lutte pour l’égalité des mouvements noirs et indiens et contre la guerre du Vietnam. Prenant, en 1970, le parti de la clandestinité, du LSD et de la guérilla urbaine, on lui attribue une vingtaine d’attentats à la bombe, délibérément sans victime. Ce qui ne sera pas le cas de la Symbionese Liberation Army, qui ne recule ni devant l’assassinat ni devant le kidnapping.

Il vous reste 70% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.